- KLASSENSTUFE

- Klasse 9 & 10

Oberstufe

- ARBEITSBEREICH

- Architektur

Mischtechnik

Grafik

- SCHWIERIGKEIT

- ⬣ ⬣ ⎔

- ZEITAUFWAND

- ⬣ ⬣ ⎔

Benötigte Materialien

Arbeitsauftrag

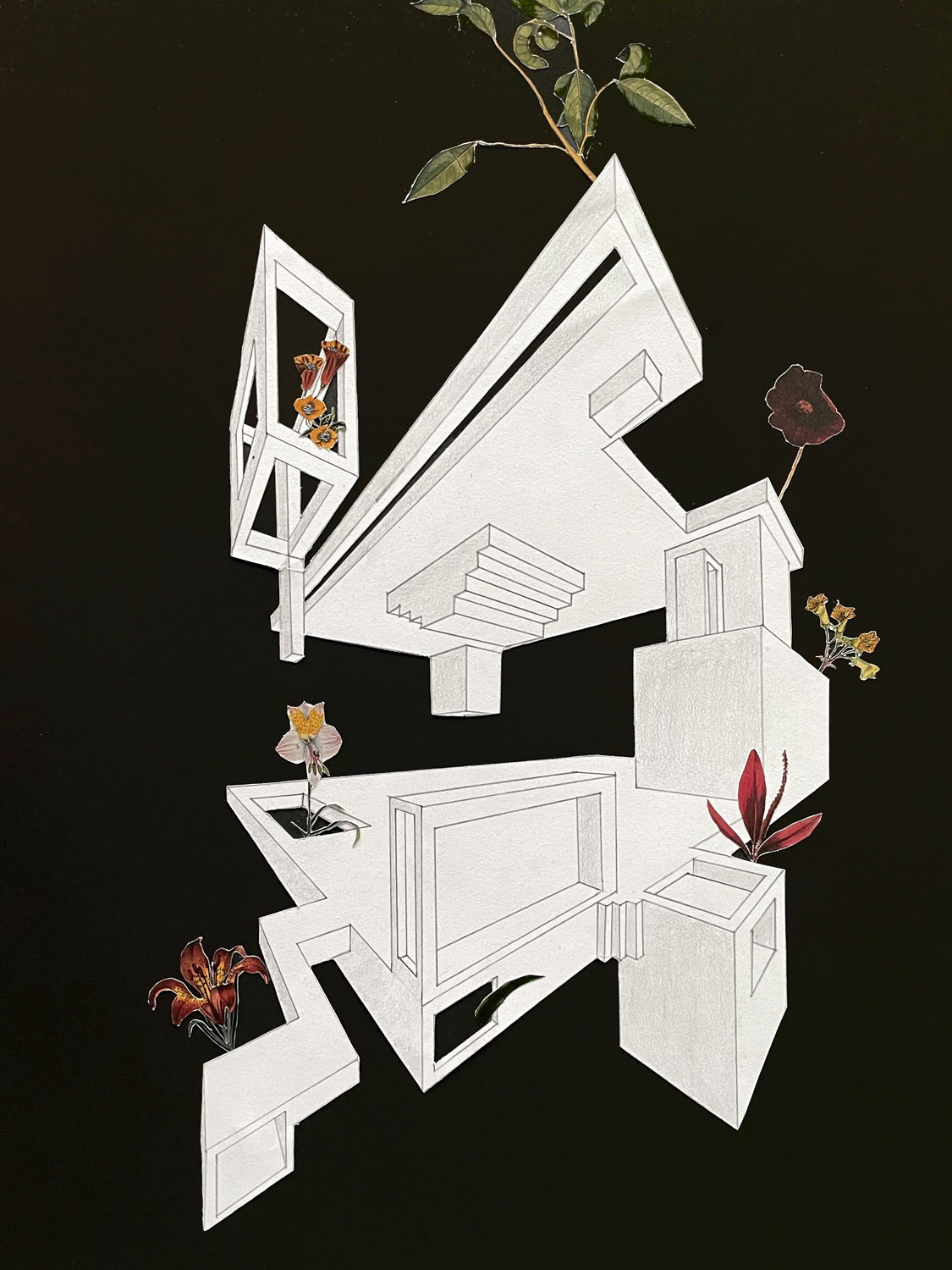

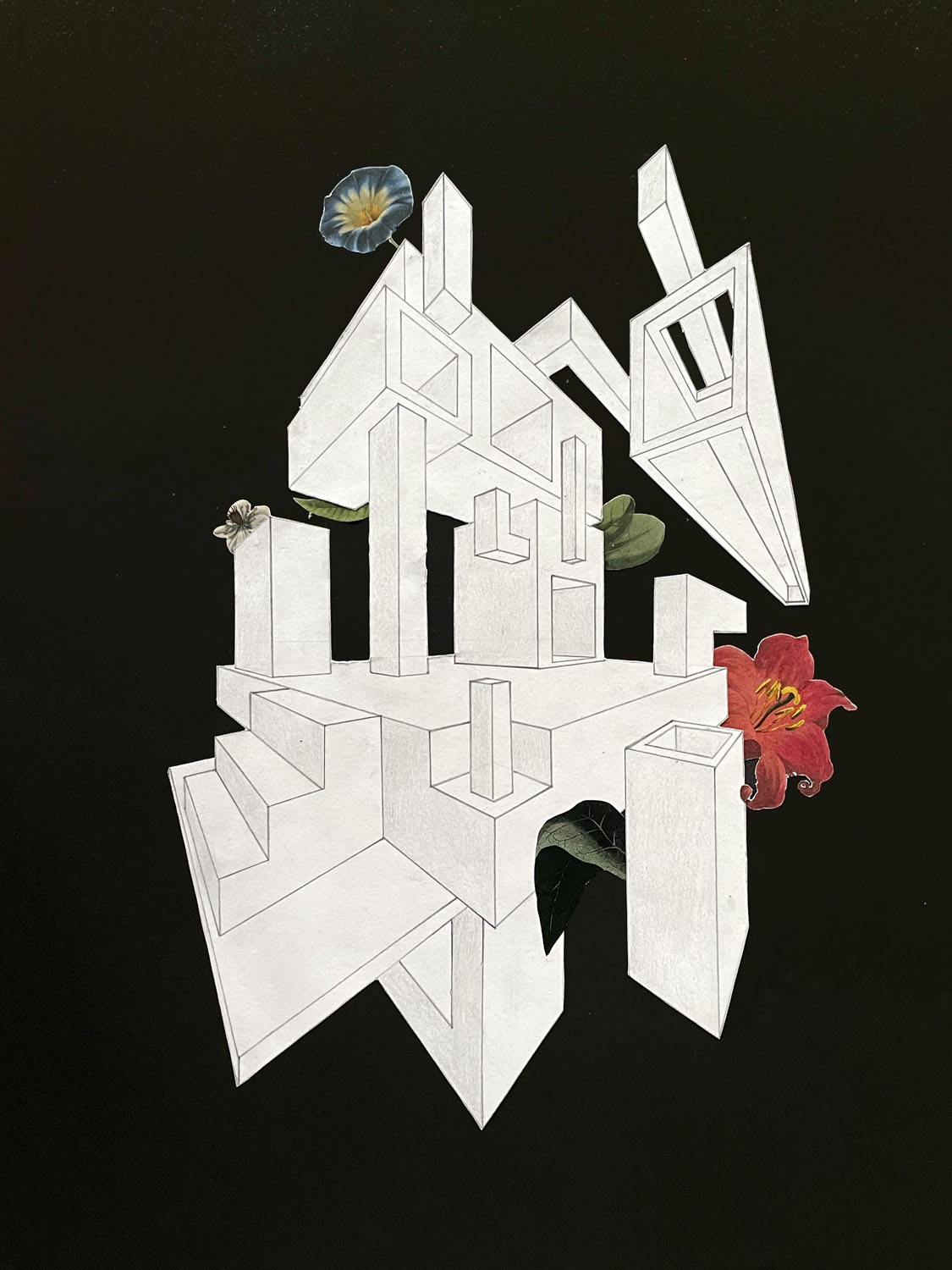

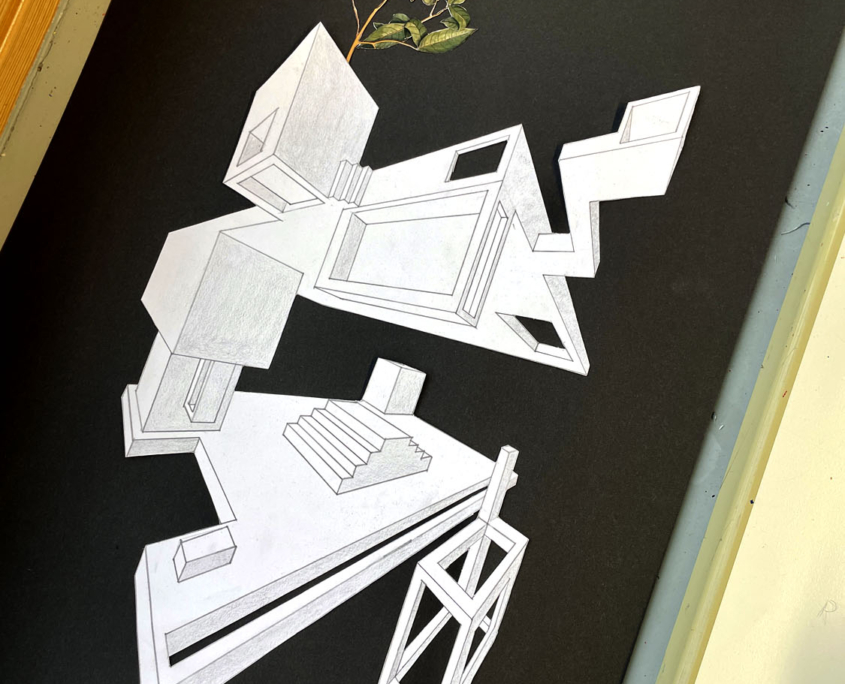

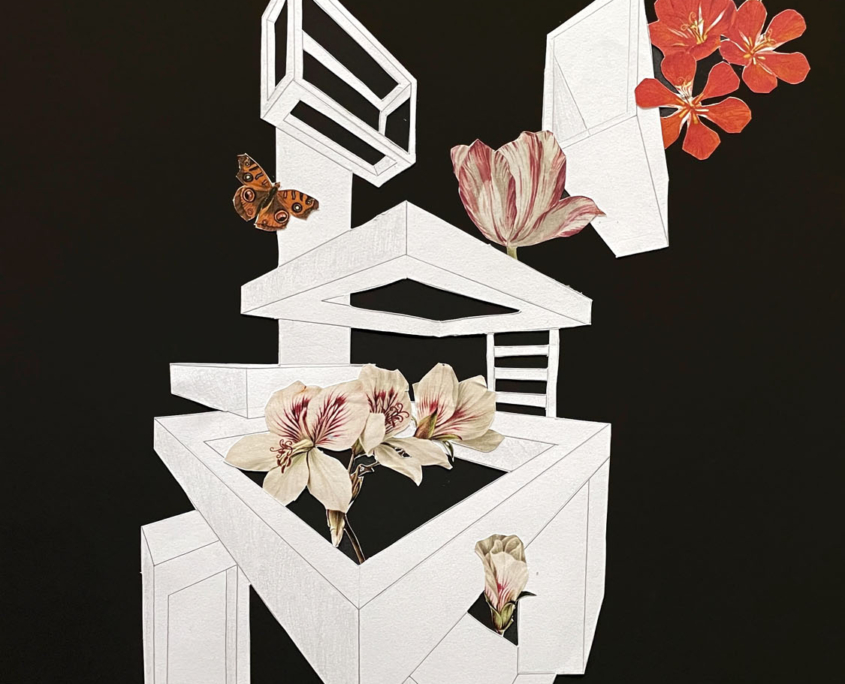

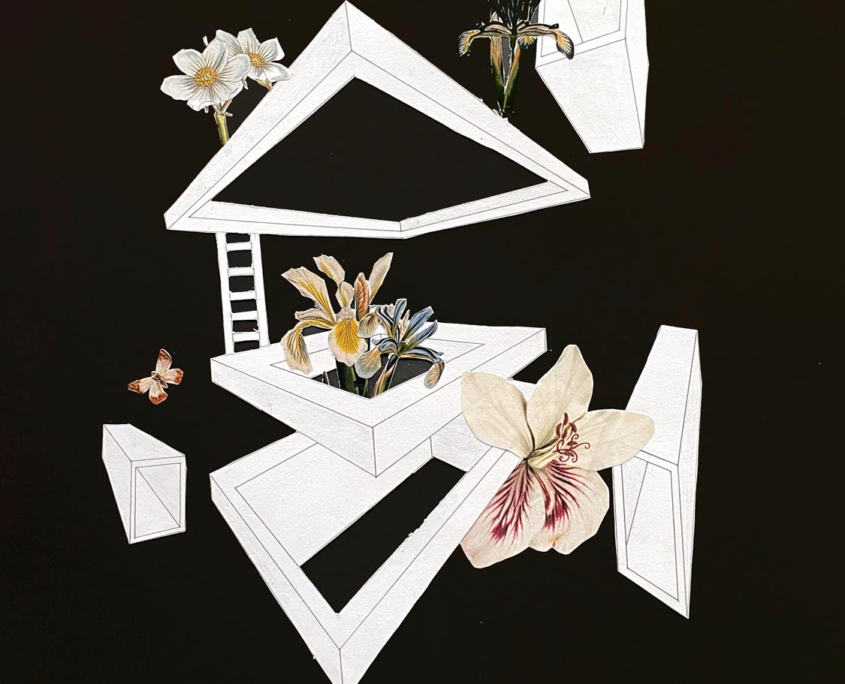

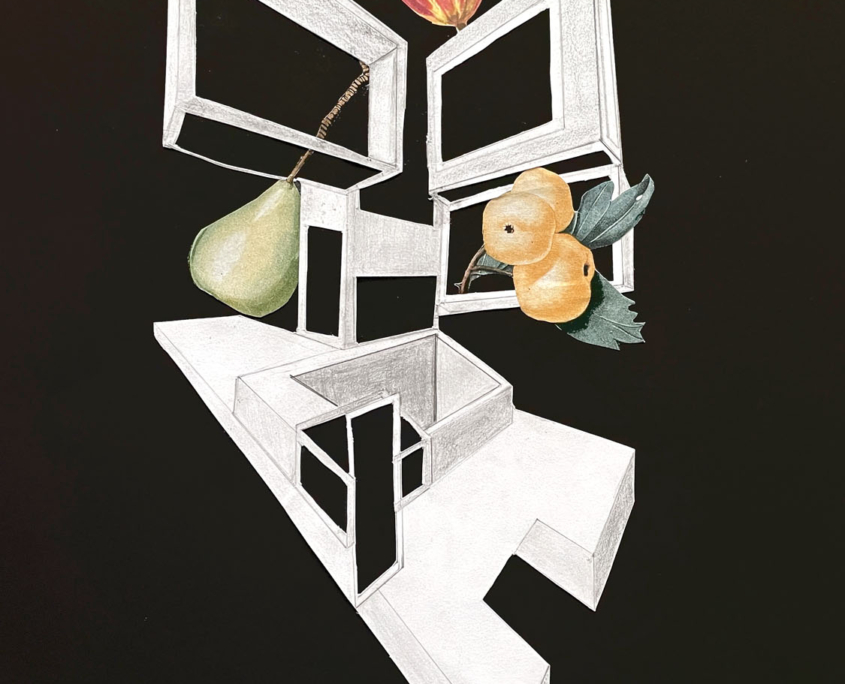

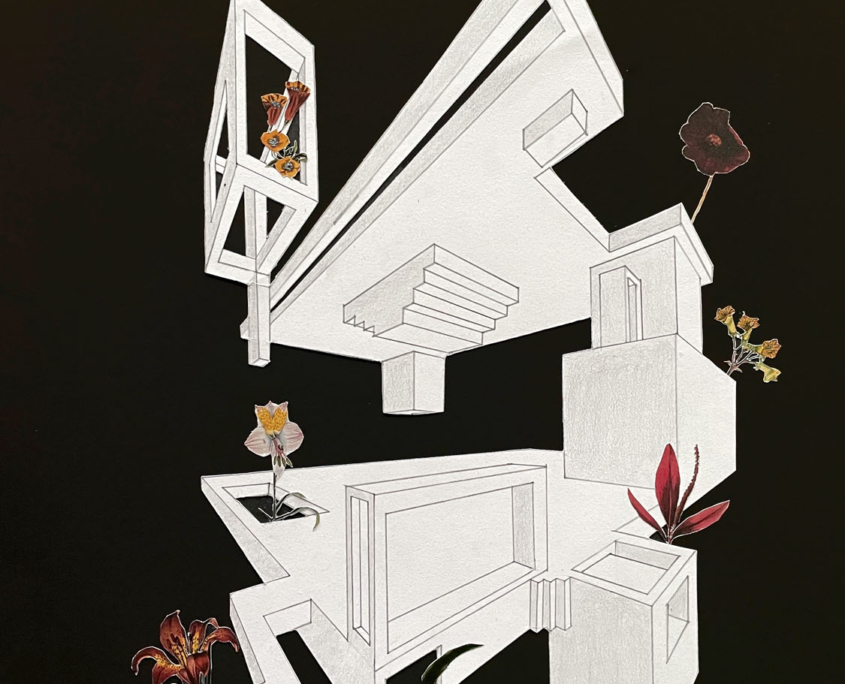

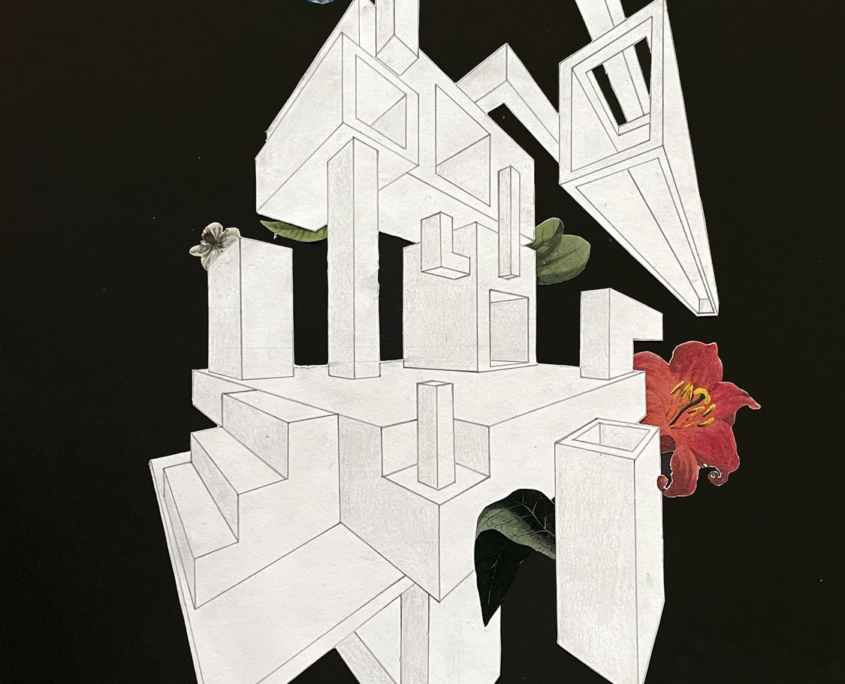

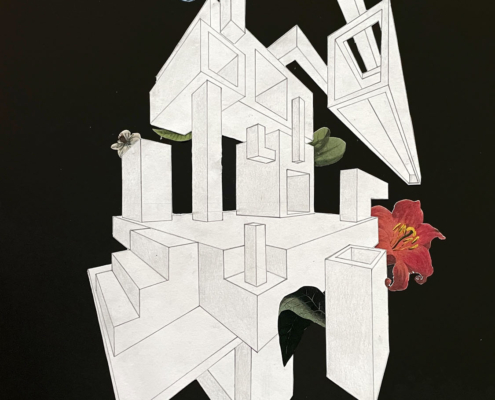

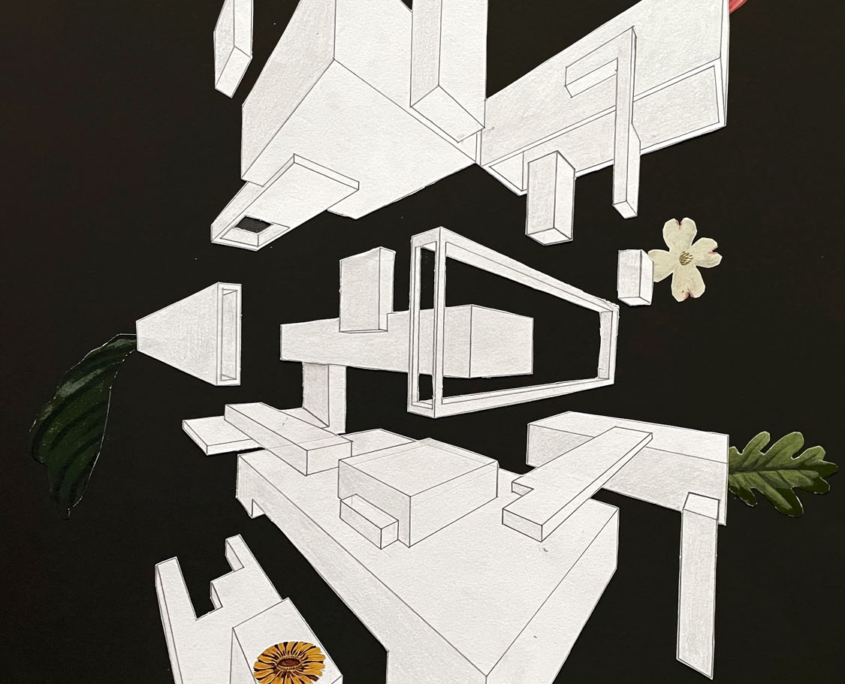

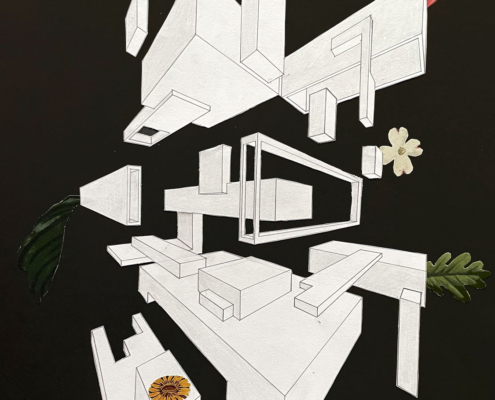

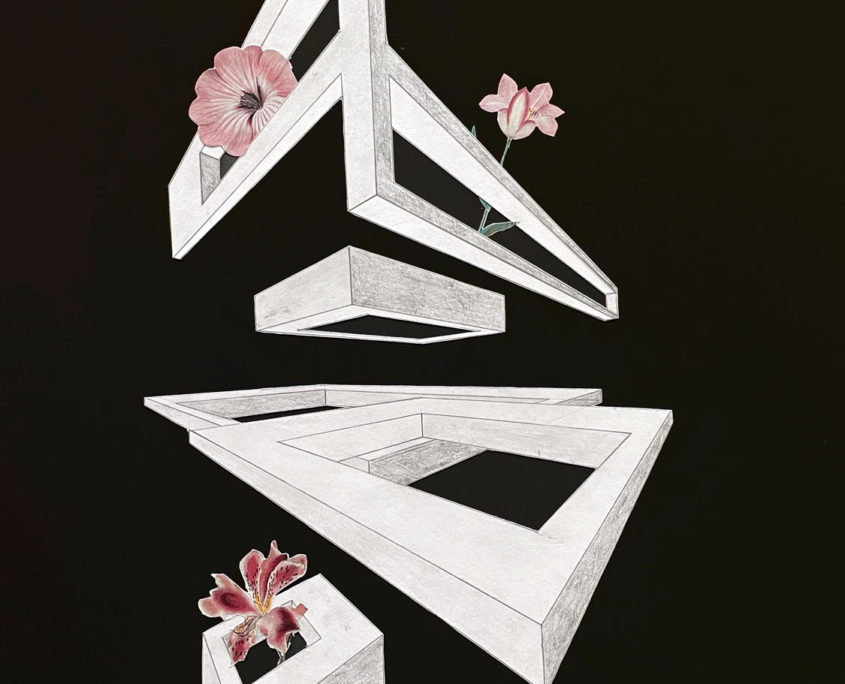

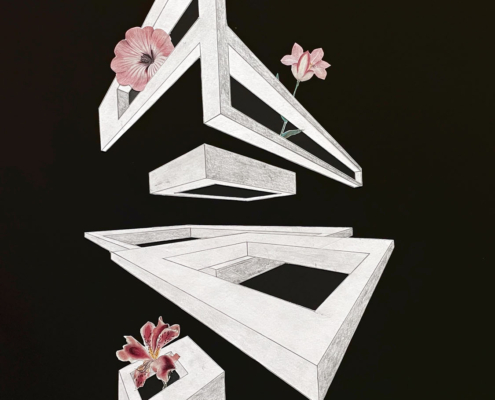

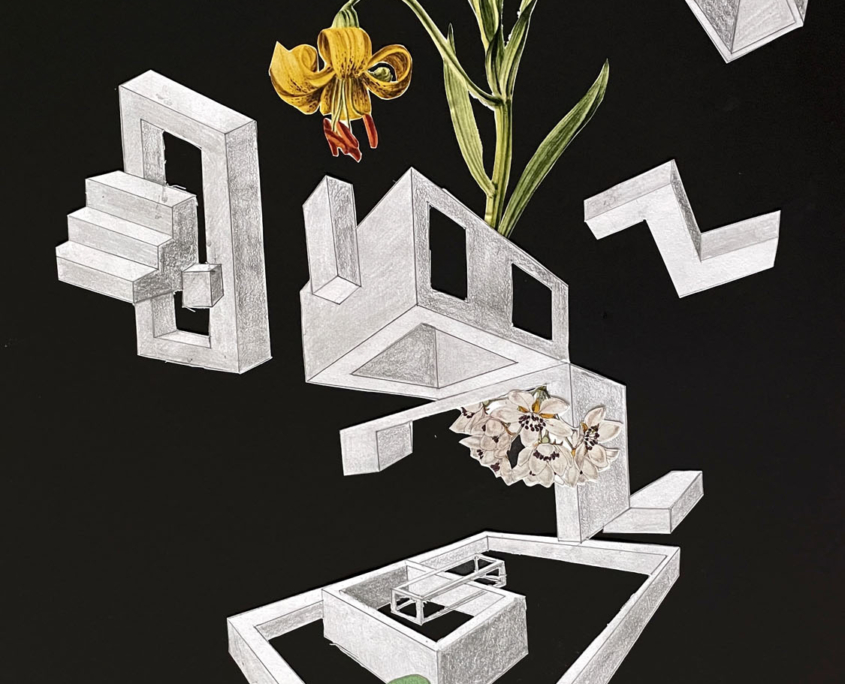

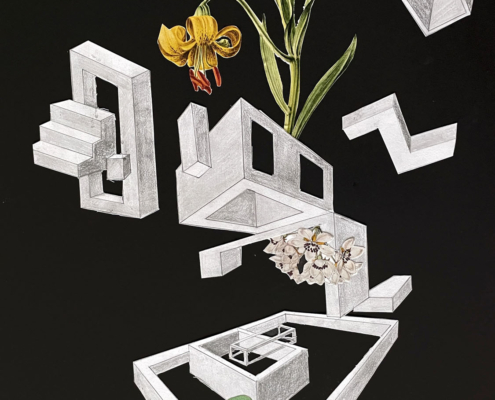

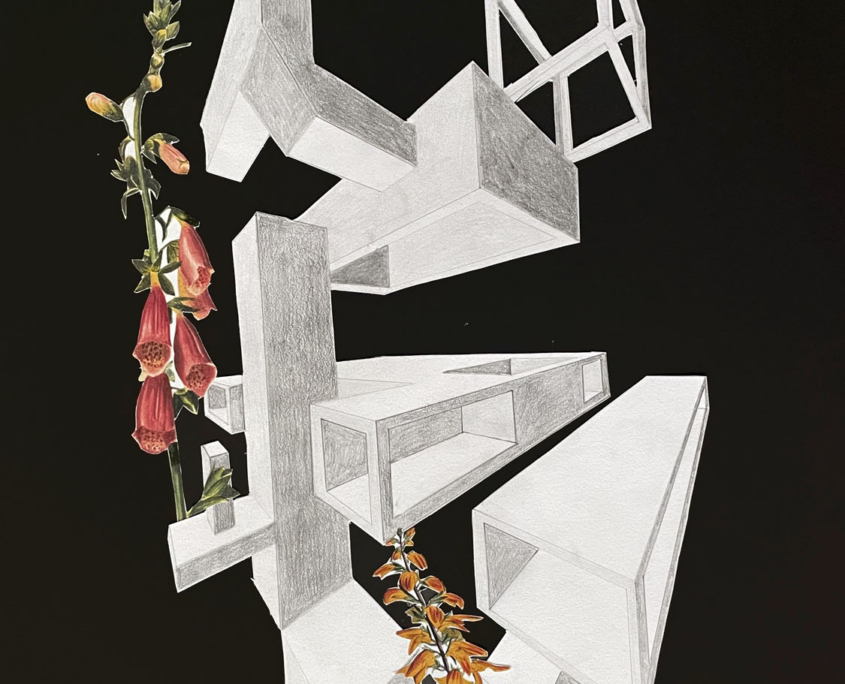

Gestalte eine surreale, schwebende Architekturzeichnung in Zweipunktperspektive. Schattiere deine gezeichneten Architekturelemente durch Schummerung, um die räumliche Wirkung zu erhöhen. Schneide deine Zeichnung aus und arrangiere sie auf schwarzem Tonpapier. Ergänze dein Bild collageartig mit floralen Elementen – so, als würde sich die Natur die Architektur zurückerobern.

Erweiterung für die Sek II: Deine Arbeit zeigt eine Zukunftsvision zwischen Konstruktion und Chaos, zwischen Ordnung und Überwucherung. Du gestaltest eine mögliche Dystopie, in der die Natur das Gebaute verdrängt.

Auf einen Blick

Wie wirkt Architektur, wenn sie sich aus dem Boden löst? Und was geschieht, wenn die Natur beginnt, sich das vom Menschen Gebaute zurückzuerobern? In diesem zeichnerisch-collagierenden Unterrichtsvorhaben entwickeln Schüler*innen einer 9. Jahrgangsstufe surreal anmutende Architekturfragmente in Zweipunktperspektive. Sie arbeiten mit Schattierungen, um Plastizität zu erzeugen, und komponieren ihre futuristischen Baukörper frei schwebend auf schwarzem Grund.

In einem zweiten Schritt wird die Ordnung der Konstruktion gezielt gebrochen: Die gezeichneten Architekturen werden durch collagierte florale Elemente überlagert und verdrängt. Es entstehen poetisch-dystopische Bildräume zwischen technischer Kühle und organischer Wucherung. Das bewusste Spiel mit Perspektive, Licht, Kontrast und Materialität fördert nicht nur das räumliche Denken, sondern sensibilisiert zugleich für inhaltliche Bildaussagen und gestalterische Entscheidungen.

Am Ende entsteht eine Sammlung ausdrucksstarker Einzelbilder, die im Schulhaus stolz präsentiert werden.

Step by Step

Zu Beginn steht die Betrachtung eines fotografischen Fundstücks: Ein verfallenes Wohnhaus, seiner Funktion beraubt, von der Natur vollständig vereinnahmt. Fassaden sind nur noch in Fragmenten erkennbar. Das einst Erbaute ist nun von wildem Pflanzenwuchs durchzogen. Was bleibt, ist ein Bild des Übergangs: zwischen Architektur und Vegetation, Kontrolle und Entgrenzung, Erinnerung und Neuwerdung.

Im gemeinsamen Gespräch mit den Schüler*innen wird das Bild erschlossen: Welche Spuren menschlicher Gestaltung lassen sich noch ausmachen? Wie verändert das florale Wachstum die Wahrnehmung des Raumes? Welche Atmosphäre entsteht? Ist sie friedlich, unheimlich, melancholisch?

Dieses Motiv der Rückeroberung durch die Natur öffnet den Raum für eine ästhetische Auseinandersetzung mit Visionen jenseits des Sichtbaren. Als Übergang zur eigenen Gestaltung treten nun Künstler*innen in den Blick, die Architektur nicht als gebaute Realität, sondern als mentale Landschaft denken: Giovanni Battista Piranesi mit seinen düsteren Carceri, M.C. Escher mit paradoxen Raumkonstruktionen, oder Friedensreich Hundertwasser, der der Natur in seinen Häusern gezielt Räume zurückgab. Auch die visionären Architekturen der amerikanischen Künstler Hugh Ferriss und Lebbeus Woods oder die surrealen Städtebilder von Paul Citroen können zu Unterrichtsgesprächen anregen.

Die Zweipunkt-perspektive im Kunstunterricht

Neben der Zentralperspektive (siehe Unterrichtsideen Op-Art trifft Fluchtpunkt oder Schweben wie Gala Dali) und Parallelperspektive (siehe Unterrichtsideen im Beitrag Das Paralleluniversum ruft) ist die Zweipunktperspektive eine weitere zeichnerische Technik, um räumliche Tiefe auf der Fläche darzustellen. Sie eignet sich besonders zur Darstellung von architektonischen Formen wie Gebäuden, Würfeln oder Baukörpern, die nicht frontal, sondern in Eckansicht gezeigt werden.

Bei der Zweipunktperspektive verlaufen die in die Tiefe führenden Linien eines Objekts nicht parallel zur Bildfläche, sondern streben auf zwei Fluchtpunkte zu – meist rechts und links auf einer gemeinsamen Horizontlinie. Die Vertikalen bleiben dabei senkrecht, während die Horizontalen perspektivisch verzerrt werden. Der Betrachter blickt somit auf eine Ecke des Objekts, das sich diagonal in den Raum öffnet.

Diese Methode erzeugt eine starke Raumwirkung, insbesondere bei kubischen Formen und wird häufig verwendet, um architektonische Szenen realitätsnah und gleichzeitig dynamisch darzustellen. Sie lässt sich unserer Erfahrung nach ab Jahrgangsstufe 9 mit grafischen Mitteln umsetzen und bietet vielfältige gestalterische Möglichkeiten. Besonders dann, wenn das perspektivisch Konstruierte durch kreative Elemente wie Schraffur, Lichtführung oder Collage erweitert wird.

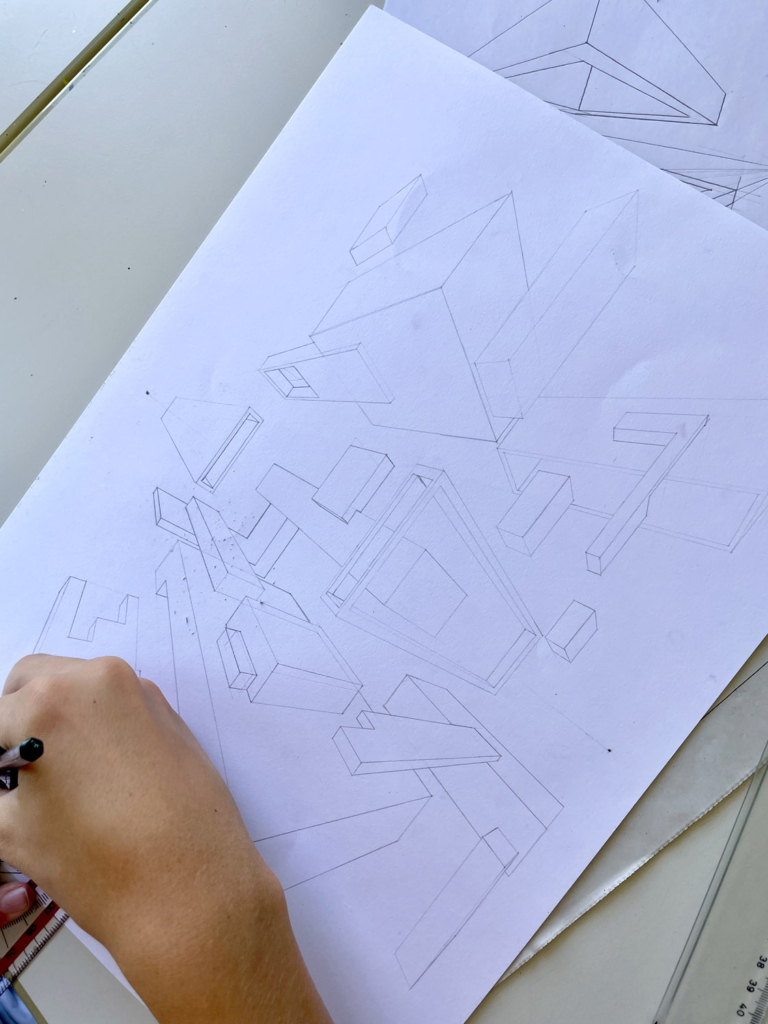

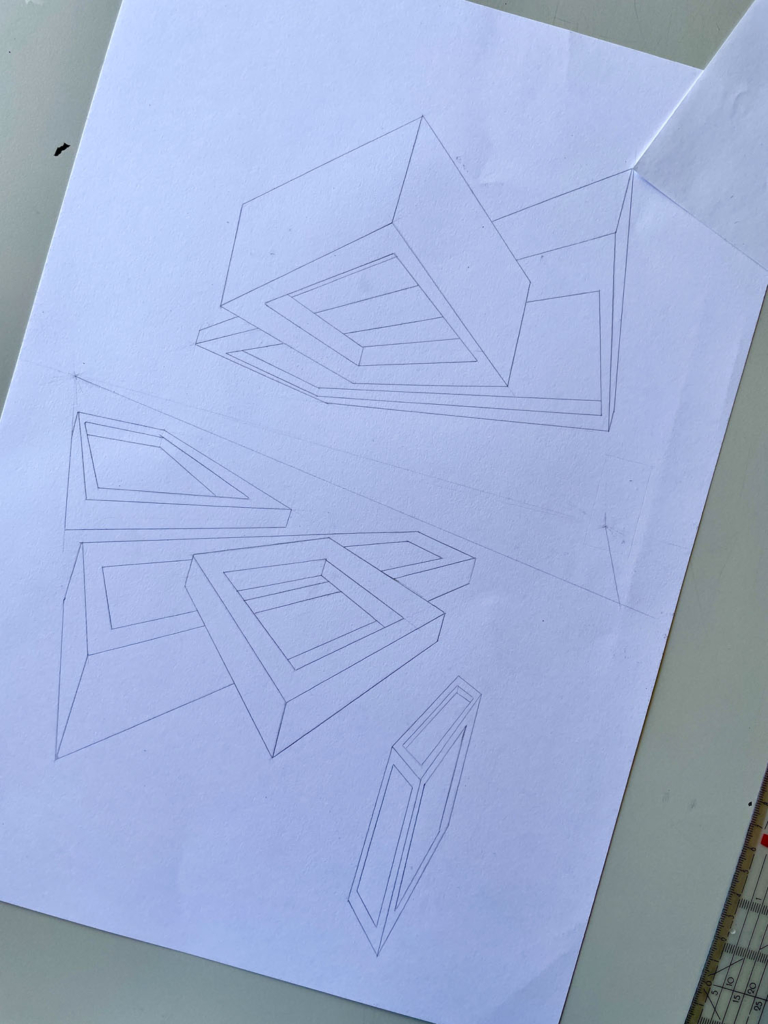

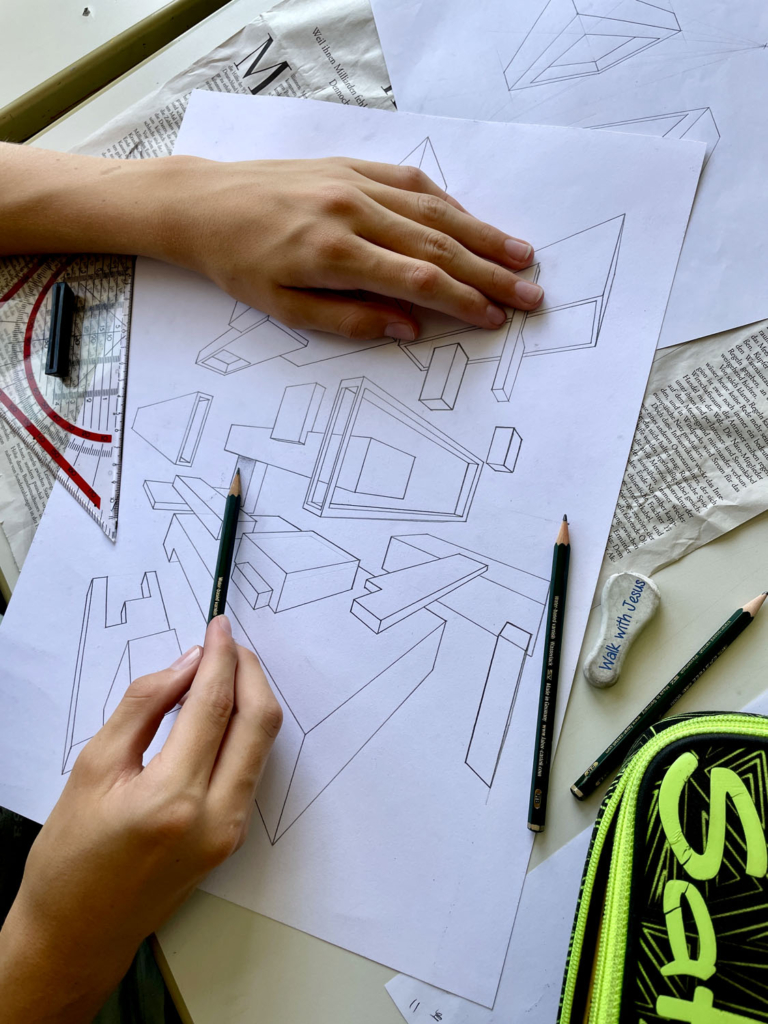

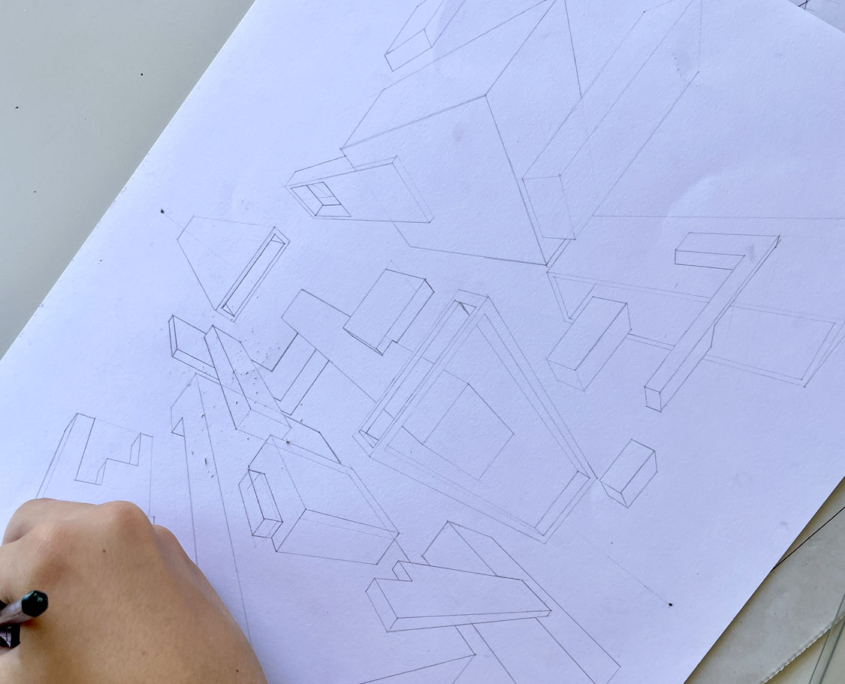

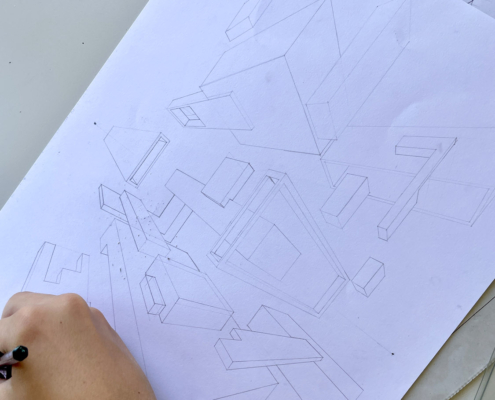

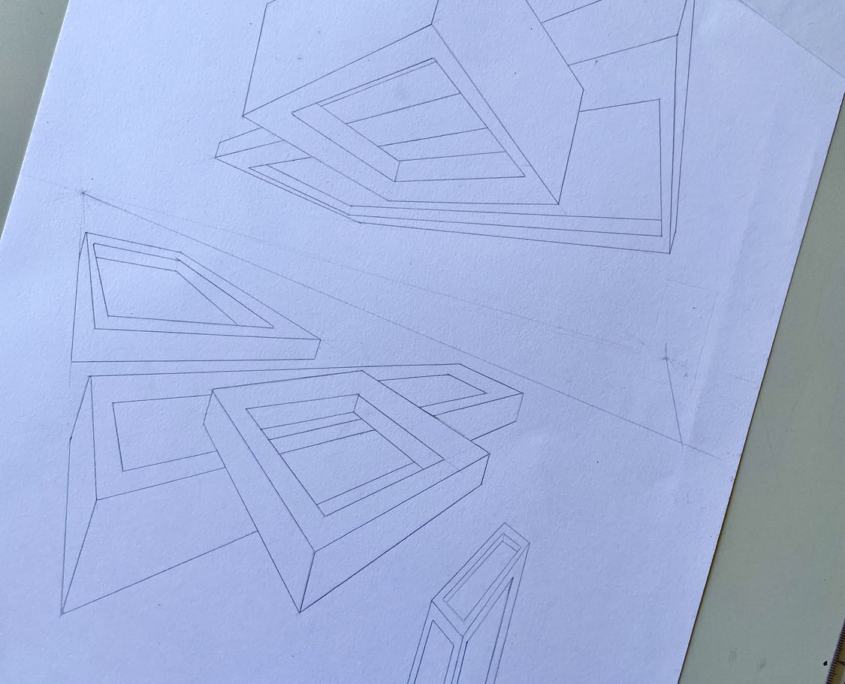

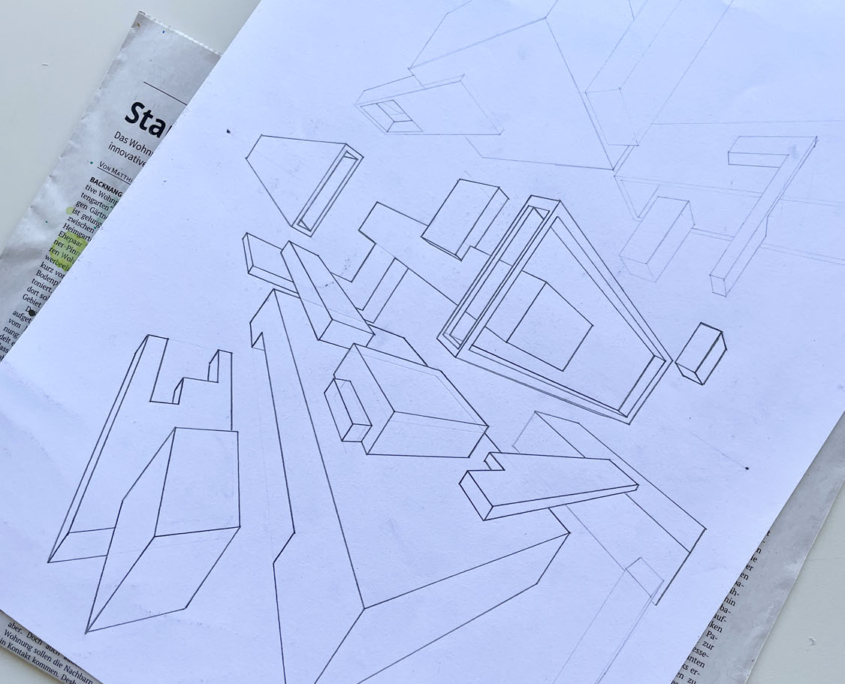

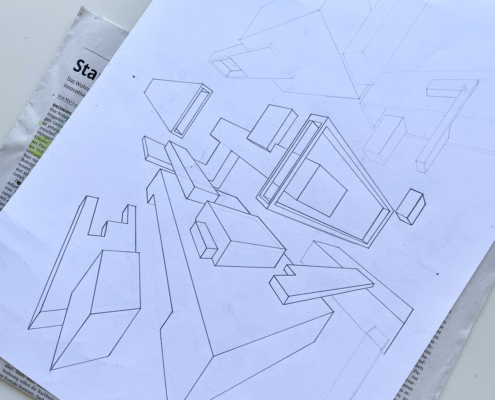

Die gestalterische Umsetzung beginnt mit einer zeichentechnischen Einführung. Auf einem DIN A3-Zeichenpapier im Hochformat erproben die Schüler*innen zunächst die Grundprinzipien der Zweipunktperspektive in der Praxis. Zwei Fluchtpunkte werden bewusst weit außen am Bildrand auf der Horizontlinie gesetzt. So entsteht ein weiter, offener Raum, der sich besonders für architektonische Fantasien eignet.

Anhand einfacher Grundkörper wie Würfeln und Quadern wird die Konstruktion gemeinsam nachvollzogen:

– Wie laufen die Linien zu den Fluchtpunkten?

– Wie ergibt sich die sichtbare Ecke als Bezugspunkt?

– Wie entstehen daraus komplexere Baukörper, Fassaden oder Öffnungen?

Durch gemeinsames Vorzeichnen an der Tafel oder unter der Dokumentenkamera wird der Aufbau Schritt für Schritt vermittelt. Die ersten gezeichneten Architekturelemente diesen als Grundgerüst. Das folgende Zeichenvorhaben folgt der eigenen Vorstellungskraft.

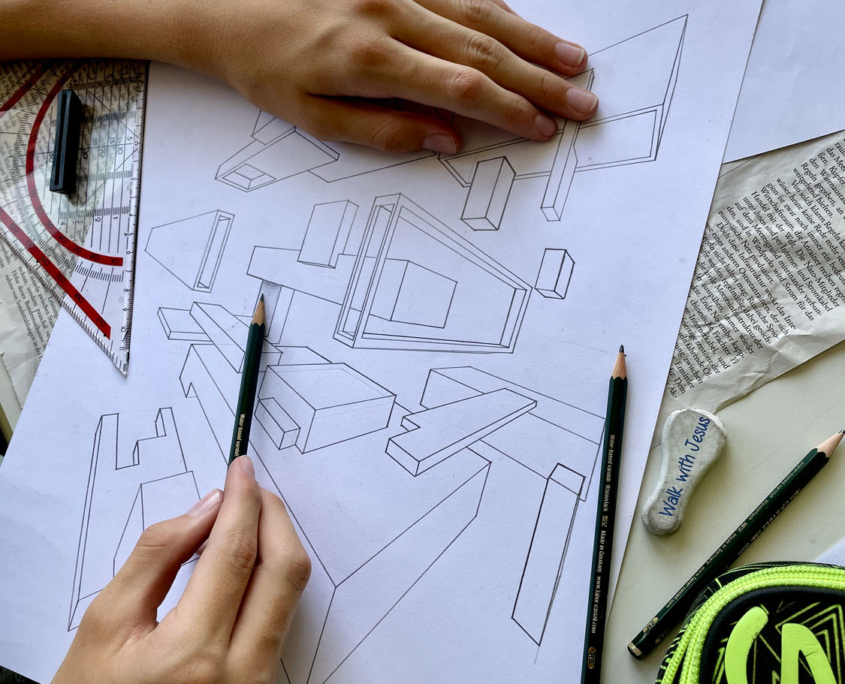

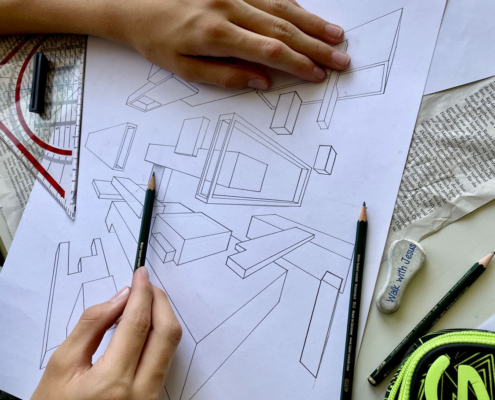

Für die zeichnerische Umsetzung empfiehlt sich ein fein gespitzter Bleistift der Härtegrade H oder 2H, um die ersten Konstruktionslinien möglichst fein und zurückhaltend anlegen zu können. Diese Hilfslinien dienen lediglich als Orientierung. Sie sollen am Ende rückstandslos wegradiert werden können. Deshalb ist auch die Wahl eines glatten Zeichenpapiers (möglichst 120 g/m² oder stärker) von Vorteil, das mehrfache Korrekturen zulässt, ohne auszureißen oder zu verschmieren.

Die Horizontlinie wird leicht oberhalb oder unterhalb der Bildmitte eingezeichnet, je nachdem, ob der Blick eher von unten oder oben erfolgen soll. Die beiden Fluchtpunkte werden nahe am rechten und linken Bildrand gesetzt. Ein langes Lineal oder Geodreieck erleichtert das präzise Arbeiten mit den Fluchtlinien.

Die Konstruktion beginnt mit einer vertikalen Linie – der vorderen Kante eines gedachten Würfels oder Quaders. Von deren oberen und unteren Endpunkten werden nun Linien zu beiden Fluchtpunkten gezogen. So entsteht eine perspektivisch angelegte Boden- und Deckfläche, aus der sich die restlichen Kanten ableiten lassen. Erst danach werden die rückwärtigen Vertikalen eingezeichnet, je nach Position kürzer oder länger, um eine plastische Wirkung zu erzeugen.

Diese Grundform bildet die Ausgangsbasis für komplexere Architekturfragmente: weitere Quader, durchdringende Körper, angewinkelte Bauteile oder gestaffelte Terrassen können nun schrittweise ergänzt werden, stets mit Blick auf die korrekte Ausrichtung aller Linien zu den jeweiligen Fluchtpunkten.

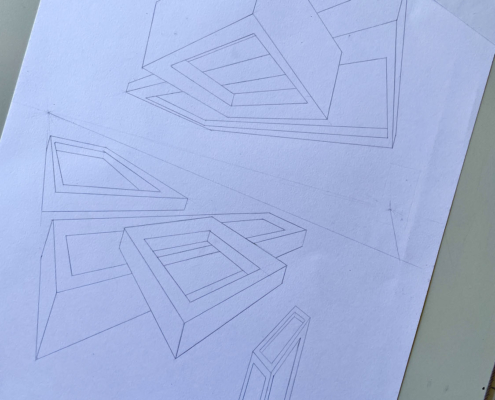

Die Schüler*innen entwickeln auf Grundlage der Zweipunktperspektive surreale, frei schwebende Architekturfragmente (Türme, Brücken, Terrassen, Rampen, Plateaus …). Die einzige Vorgabe ist, dass sich das Gezeichnete perspektivisch nachvollziehen lässt. Wichtig ist nicht die architektonische Funktionalität, sondern das Spiel mit Form, Raum und Konstruktion.

Die Baukörper sollen einen schwebenden, losgelösten Eindruck erzeugen. Sie dürfen am Rand angeschnitten sein oder scheinbar im leeren Raum stehen. Es entwickelt sich ein zeichnerischer Möglichkeitsraum, der von der technischen Strenge der Perspektive ebenso lebt wie von der Offenheit des gestalterischen Denkens.

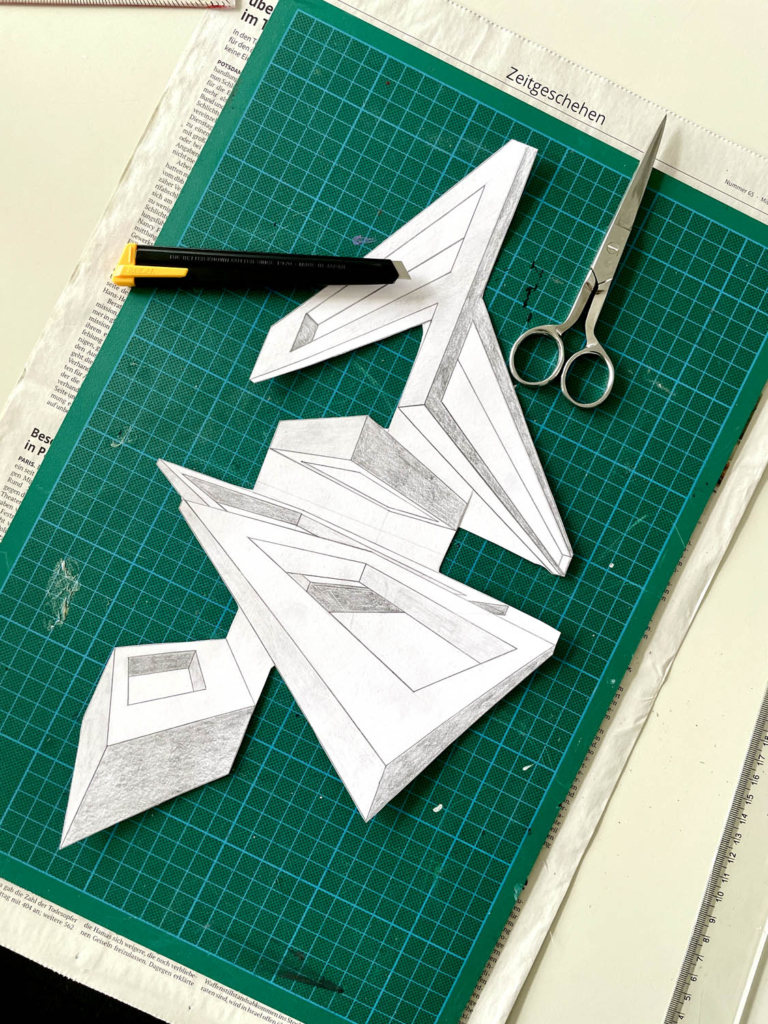

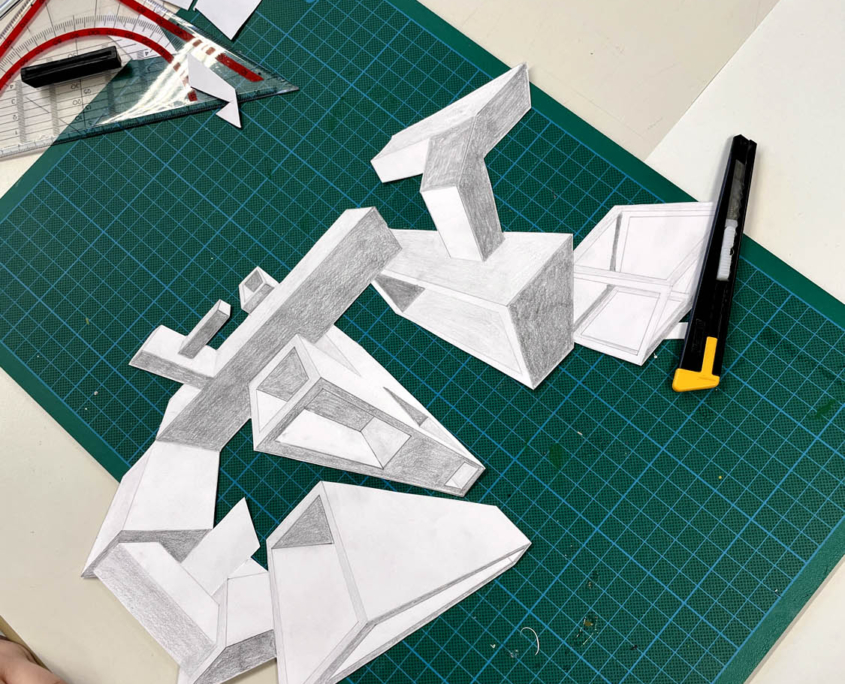

Nach der konstruktiven Phase folgt die zeichnerische Ausarbeitung der Architekturfragmente. Im Zentrum steht nun die Darstellung von Licht und Schatten durch differenzierte Tonwertabstufungen. Durch flächige Abstufungen von Helligkeit und Dunkelheit soll räumliche Wirkung erzeugt werden. Ziel ist eine subtile Lichtmodulation, die Volumen, Materialität und räumliche Orientierung erfahrbar macht.

Die Schüler*innen lernen, mit unterschiedlich weichen Bleistiften (B, 2B, 4B) Flächen möglichst gleichmäßig zu tönen. Beim sogenannten Schummern wird das Graphit des Bleistifts in gleichmäßigen, kreisenden Bewegungen mit kontrolliertem Druck aufgetragen. Dabei entstehen möglichst gleichmäßig getönte Flächen.

Lichtquelle und Tonwertabstufung in der Zweifluchtperspektive

Für alle Arbeiten gilt eine einheitliche Lichtquelle: Sie kommt imaginär von links oben. Daraus ergibt sich eine verbindliche räumliche Logik der Tonwerte:

- Flächen, die nach links zeigen, bleiben hell oder werden nur leicht getönt

- Flächen, die nach rechts zeigen, erhalten einen dunkleren Tonwert

- Obere Flächen oder horizontale Deckenbereiche bleiben oft am hellsten oder werden nur leicht getönt

Diese gezielte Abstufung erzeugt eine plastische Wirkung, die den Baukörpern Volumen und Tiefe verleiht.

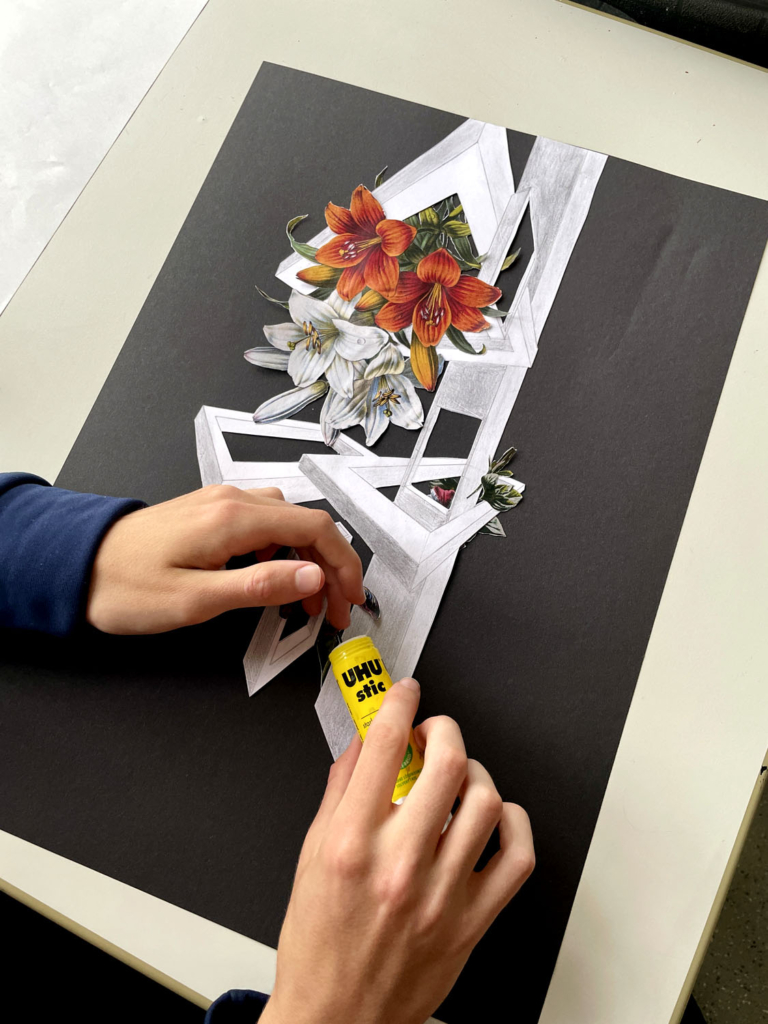

Im nächsten Gestaltungsschritt verliert die zeichnerische Konstruktion ihre Unversehrtheit und öffnet sich der Idee des Verfalls, der Überwucherung und der Transformation durch Natur.

Zunächst schneiden die Schülerinnen und Schüler ihre gezeichneten Architekturelemente entlang der Außenkanten sorgfältig aus, je nach Form mit feiner Schere oder Cutter auf einer Schneideunterlage. Anschließend wird auf einem schwarzen Tonpapier im Format A2 ein neuer Bildraum eröffnet. Die Architekturfragmente werden darauf zunächst lose arrangiert. Es gilt, eine neue Gesamtkomposition zu finden, die das Schweben, Kippen oder Versetzen im Raum zulässt.

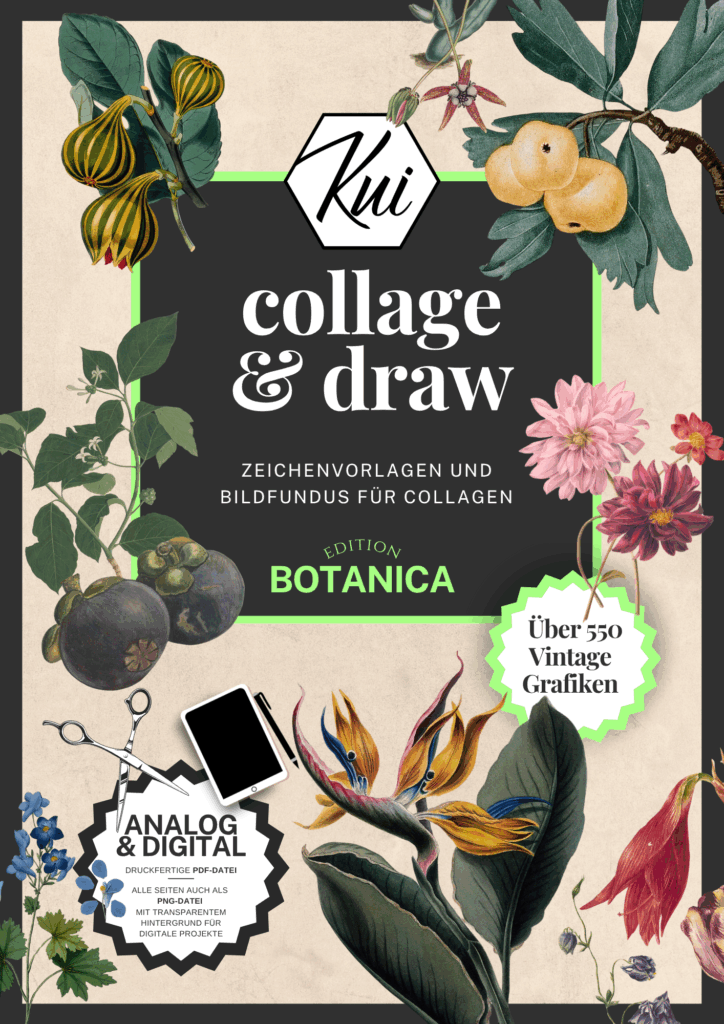

Ergänzt wird diese Komposition durch eine große Sammlung antiker Pflanzendarstellungen. Gerne darf für das Unterrichtsvorhaben in unserem Shop unsere umfangreiche Bildersammlung „Edition Botanica“ heruntergeladen werden.

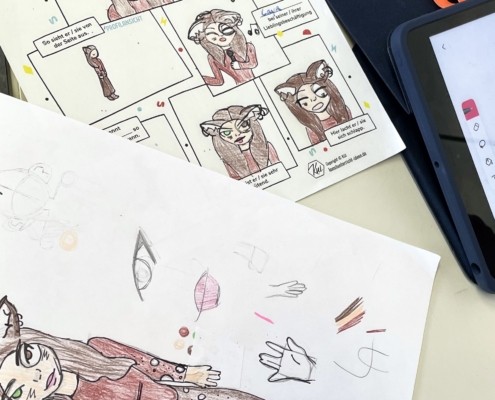

Die einzelnen floralen Bildelemente werden zunächst nur gelegt und arrangiert. Durch wiederholtes Ausprobieren entstehen individuelle Bildlösungen. In einer Zwischenbesprechung im Plenum werden erste Kompositionsideen vorgestellt, gemeinsam besprochen und gestalterisch reflektiert. So erhalten die Schüler*innen Impulse, bevor sie sich für ihre finale Anordnung entscheiden.

Das Ziel ist die Erschaffung einer Bildwelt, in der sich die Natur das Gebaute zurückerobert. Florale Formen dürfen aus Quadern wachsen, sich um Stege winden oder aus Decken hervorsprießen. Die Pflanzen sollen sich mit der Architektur verbinden, ihr entspringen, sie jedoch nicht vollständig überlagern, da so die räumliche Wirkung der Zweipunktperspektive verloren gehen würde.

Erst wenn die Komposition stimmig erscheint, wird sie dauerhaft fixiert. Die Elemente werden mit Klebestift sauber aufgeklebt. So entsteht ein vielschichtiger Bildraum, in dem sich Zeichnung mit den floralen Bildelementen zu einer neuen, gemeinsamen Bildaussage verdichten.

Zur abschließenden Reflexion erhalten die Lernenden einen Kriterienkatalog, mit dem sie ihre gestalterischen Entscheidungen, ihre technische Umsetzung und ihren Arbeitsprozess selbst einschätzen können. Diese Selbstreflexion wird sowohl schriftlich als auch im Gruppengespräch umgesetzt – mit dem Ziel, eine bewusste Distanz zum eigenen Tun herzustellen und Kompetenzen in der Beschreibung, Begründung und Bewertung eigener und fremder Gestaltungsprozesse zu fördern.

MATERIALIEN DOWNLOAD & PRINT

Wenn du dieses Unterrichtsvorhaben in deinem Kunstunterricht durchführen willst, kannst du dir hier den gesamten Beitrag kostenlos als PDF downloaden. So hast du die Materialliste, Arbeitsaufträge, Bildbeispiele und bei manchen Einheiten auch Arbeitsblätter für deine Schülerinnen und Schüler zur Hand.

Gerne kann bei den vorgestellten Unterrichtsvorhaben die Bildersammlung „Draw & Collage – Edition Botanica“ mit dem umfangreichen Bildfundus für Collagen zum Einsatz kommen. Das Produkt fällt in die Kategorie „Nice To Have“! Wir freuen uns sehr, wenn du dir mit dem Download eine Freude machen kannst und wenn du unsere Arbeit mit deiner Bestellung wertschätzt.

Die Materialien darfst du selbstverständlich für deinen Unterricht verwenden. Wir freuen uns auch, wenn du unsere Beiträge oder unsere Produkte in deinen Sozialen Netzwerken namentlich erwähnst und bestenfalls lobst. Achte hierbei jedoch darauf, dass du in deinem Post auf unsere Homepage oder unser Profil auf Instagram oder Facebook verlinkst.

Es ist dir untersagt, die Materialien und Produkte zu verbreiten, zu verändern und zu vervielfältigen, da unsere Inhalte urheberrechtlich geschützt sind. Auch dürfen die Materialien nicht kommerziell verwendet werden und die Quellenangaben nicht aus den Materialien entfernt werden. Kurzum: Sei einfach lieb und fair gegenüber deinen Mitmenschen.

Über den Autor

Simon

Simon ist Kunstlehrer an einer Realschule in Baden-Württemberg. In seinem Klassenzimmer bemüht er sich, seinen Schülern authentische und aussagekräftige Erfahrungen zu bieten, die Imagination, Kreativität und Zusammenarbeit fördern und die Kinder und Jugendliche dazu herausfordern, Fähigkeiten zur Problemlösung und zum kritischen Denken zu entwickeln. Er versucht seinen Schülern einen sicheren Ort zu bieten, an dem sie sich frei ausdrücken und durch persönliches Erproben wachsen können.

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!