- KLASSENSTUFE

- Grundschule

Klasse 5 & 6

- ARBEITSBEREICH

- Architektur

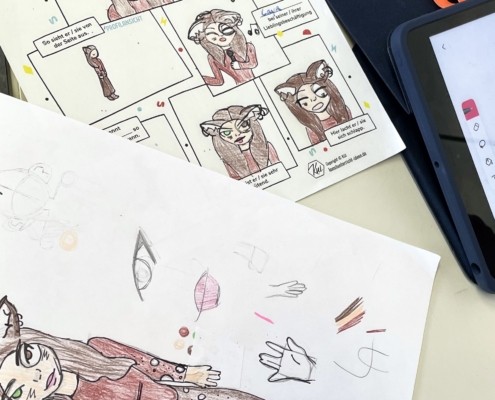

Mischtechnik

- SCHWIERIGKEIT

- ⬣ ⎔ ⎔

- ZEITAUFWAND

- ⬣ ⬣ ⎔

Benötigte Materialien

Arbeitsauftrag

Stell dir vor, du lebst im Jahr 2060. Was hat sich verändert? Wie wohnen Menschen? Wie sehen ihre Häuser aus? Was brauchen sie – Schutz, Wärme, Licht, Platz, Gemeinschaft? Und wie können diese Bedürfnisse durch Architektur sichtbar werden?

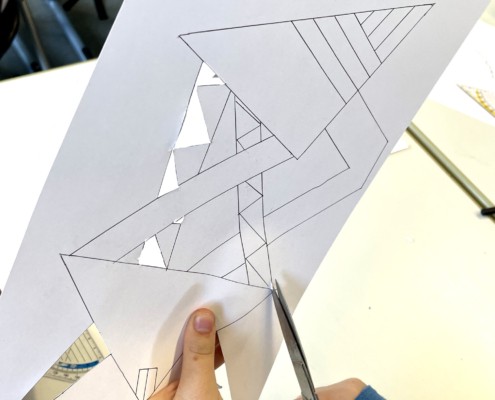

Entwerfe eine Serie von mindestens fünf künstlerischen Arbeiten, in denen du deine Zukunftsarchitektur gestaltest. Du kannst zeichnen, malen, drucken, schneiden, kleben, kombinieren. Wähle verschiedene Techniken und Darstellungsweisen. Am Ende entscheidet ihr gemeinsam, wie ihr eure Werke in einer Ausstellung präsentieren wollt.

Auf einen Blick

Wie könnte die Stadt der Zukunft aussehen? Welche Bedürfnisse prägen unser Leben in 30 Jahren – und wie könnten Gebäude darauf reagieren? In dieser umfangreichen Unterrichtsreihe entwickeln Schüler*innen der 5. und 6. Jahrgangsstufe eigene architektonische Visionen. Ausgehend von konkreten Beispielen aus der Architekturgeschichte bis hin zu aktuellen Tendenzen in der Gegenwartsarchitektur begeben sie sich auf eine künstlerische Forschungsreise: Sie experimentieren mit Materialien, Techniken und Formsprachen – und nähern sich dem Thema sowohl analytisch als auch sinnlich-praktisch. Am Ende der Reihe entsteht eine vielgestaltige Sammlung an Bildserien, die in einer gemeinsam kuratierten Ausstellung im Schulhaus präsentiert werden.

Step by Step

Die Unterrichtsreihe gliedert sich in mehrere Phasen, die zwischen rezeptivem Annähern, experimenteller Erprobung und eigenständigem bildnerischen Arbeiten oszillieren. Im Zentrum steht stets die Auseinandersetzung mit Architektur als Ausdruck einer Idee – und als Projektionsfläche für persönliche, gesellschaftliche und kulturelle Zukunftsvorstellungen.

Den Einstieg in das Thema bildet ein gemeinsames Nachdenken über die Frage: Was ist eigentlich eine Stadt? In einem offenen Gespräch sammeln die Schüler*innen erste Assoziationen, persönliche Erfahrungen und Vorstellungen. Diese werden im Plenum auf dem Smartboard oder via Beamer visualisiert – als semantische Landkarte, die bereits erste Hinweise auf Themen wie „Bewegung“, „Begegnung“, „Wohnen“, „Natur“ oder „Technologie“ enthält. Diese Begriffe begleiten die Klasse fortan als leitende Motive im Prozess.

Darauf folgt eine angeleitete Betrachtung von Bildmaterial zu verschiedenen Architekturstilen. Mit Hilfe von projizierten Bildern und kurzen Impulsen werden exemplarisch architektonische Strömungen wie der Brutalismus, die organische Architektur, High-Tech-Architektur oder visionäre Entwürfe zeitgenössischer Architekturbüros vorgestellt. Dabei geht es weniger um architekturhistorisches Faktenwissen als vielmehr um ein geschärftes Sehen: Welche Formensprache erkenne ich? Wie wirkt Materialität? Was lösen diese Gebäude in mir aus? Diese rezeptive Phase ist von Gesprächsimpulsen begleitet, die das subjektive Bildverstehen in den Fokus rückt.

Didaktischer-methodischer Kommentar

Im Zentrum dieser Unterrichtsreihe steht nicht die Vermittlung architekturhistorischen Fachwissens per se, sondern ein bildnerischer Denkraum, in dem subjektive Vorstellungen, kulturelle Deutungen und sinnlich-ästhetische Erfahrungen miteinander verwoben werden. Architektur wird nicht als statisches Objekt, sondern als kulturell konnotierte Ausdrucksform verstanden – als Medium, das Geschichten über Menschen, Gesellschaften und Visionen erzählt.

In diesem Unterrichtsvorhaben eröffnen sich den Schüler*innen Erfahrungsräume, in denen sie Materialqualitäten erkunden, gestalterische Entscheidungen reflektieren und visuelle Formen im Prozess selbst entwickeln. Der Ansatz ist prozessoffen, mehrperspektivisch und subjektorientiert. Dabei wird bewusst ein Spannungsfeld erzeugt zwischen dem Erkunden (Rezeption) und dem Gestalten (Produktion) – zwei Modi, die sich gegenseitig durchdringen und bereichern.

Der Übergang zum praktischen Arbeiten wird über ein Werkstattprinzip organisiert. Anstatt die Techniken simultan verfügbar zu machen, entscheiden wir uns dafür, den Schüler*innen pro Doppelstunde jeweils drei gestalterische Verfahren zur Auswahl zu stellen. Dieses Vorgehen erweist sich als besonders hilfreich: Es entzerrt die Materialverteilung, verminderte Überforderung und ermöglicht zugleich vertiefende Erfahrungen mit den angebotenen Techniken.

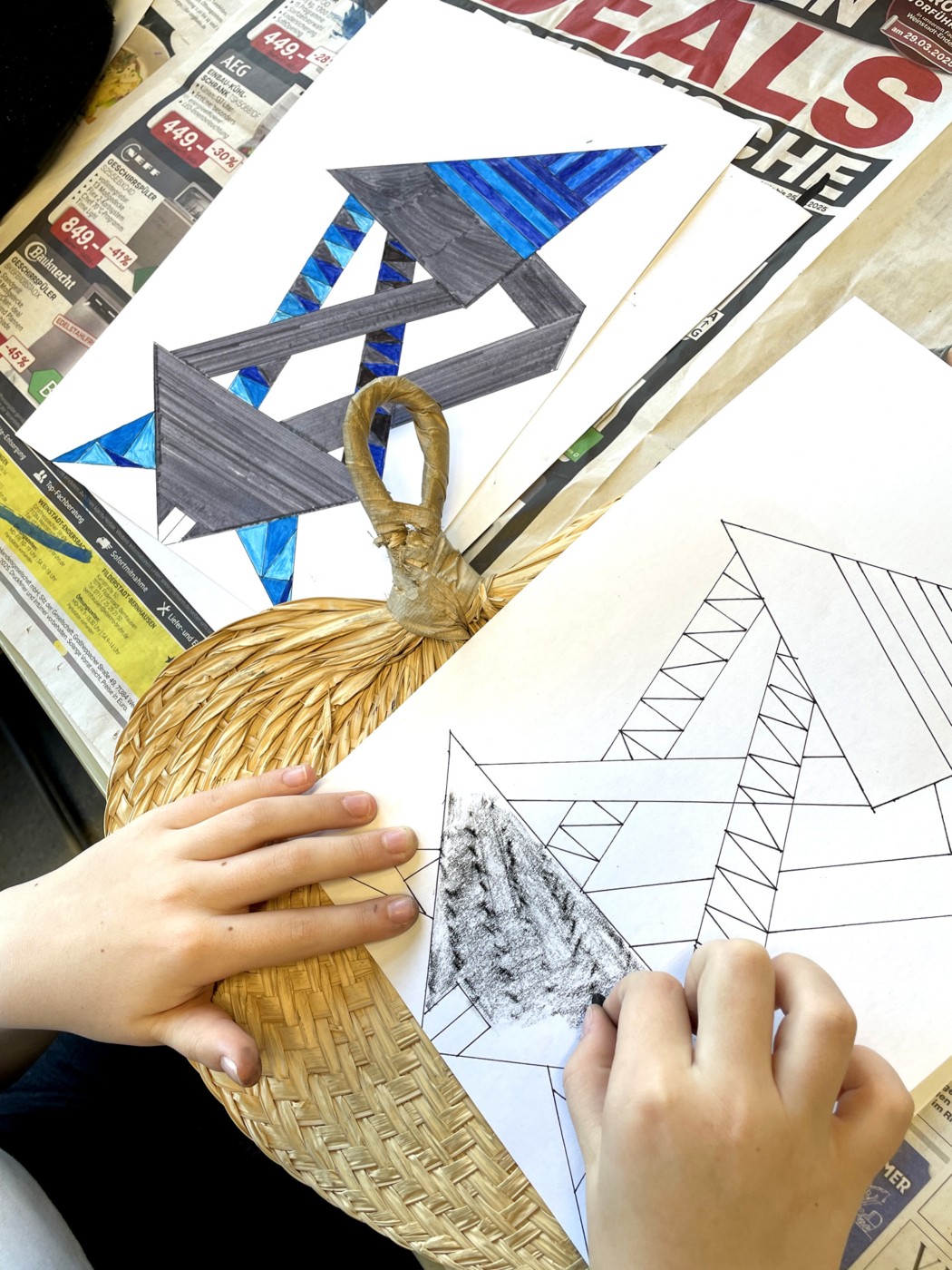

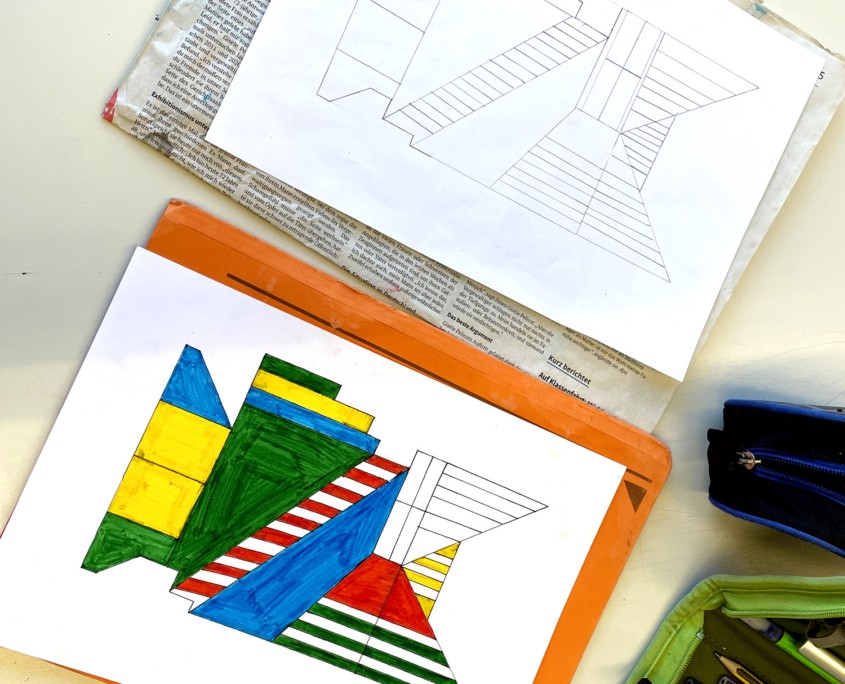

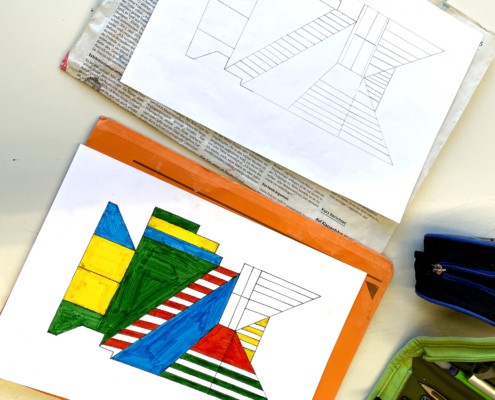

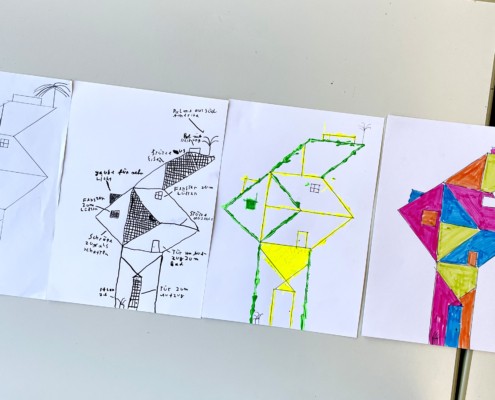

In der ersten praktischen Phase stehen Frottage, Schablonendruck und Filzstiftzeichnung zur Verfügung. Die Schüler*innen wählen eigenständig zwei bis drei Stationen aus, an denen sie jeweils für etwa 20–30 Minuten arbeiten.

Die Frottage-Station wird schnell zu einem Entdeckungsraum für Texturen. Mit Hilfe von weichen Bleistiften oder Kohle und strukturreichen Unterlagen (z. B. Wellpappe, Gitternetze, raue Steine) erstellen die Kinder Oberflächenabdrücke, die sie später in architektonische Kompositionen überführen – ein erster Brückenschlag zwischen abstraktem Material und konkret geformtem Raum.

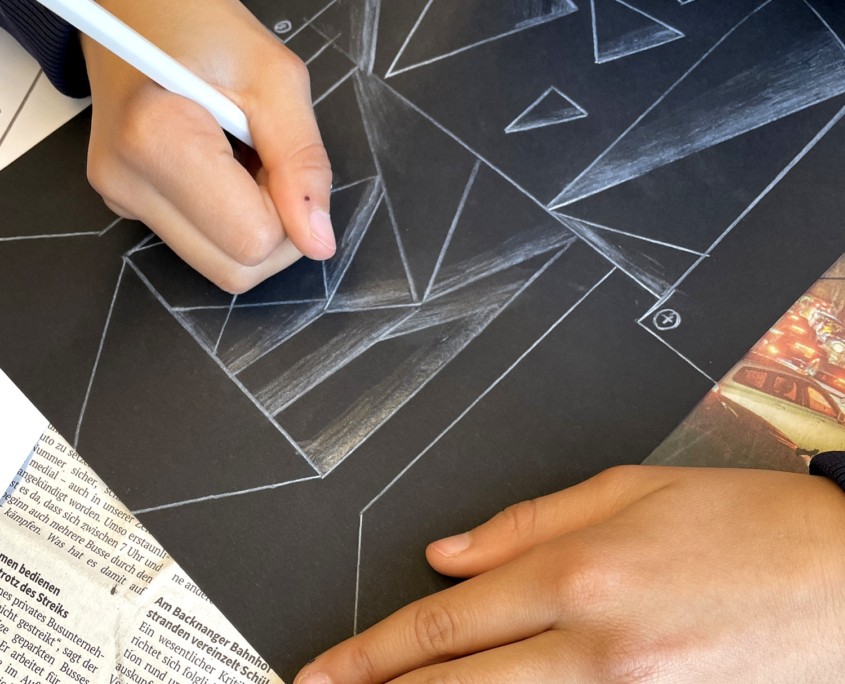

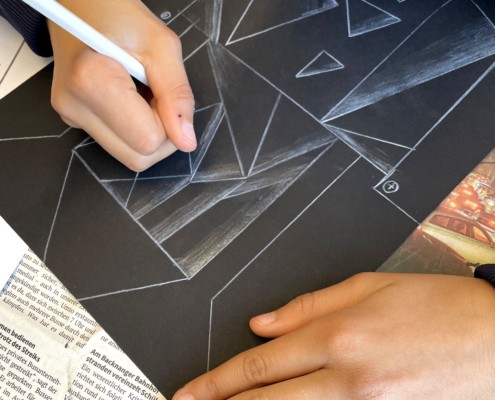

Beim Schablonendruck mit Neon-Acrylfarben arbeiten die Schüler*innen mit geometrischen Formen – Kreise, Rechtecke, Dreiecke, Fassadenelemente –, die sie mit Schwämmen und vor allem mit den Kanten eines Kartons auf Papier übertragen. Das Spiel mit leuchtenden Farben und das Prinzip der Reihung, Überlagerung und Verdichtung eröffnet ihnen neue bildnerische Denkweisen.

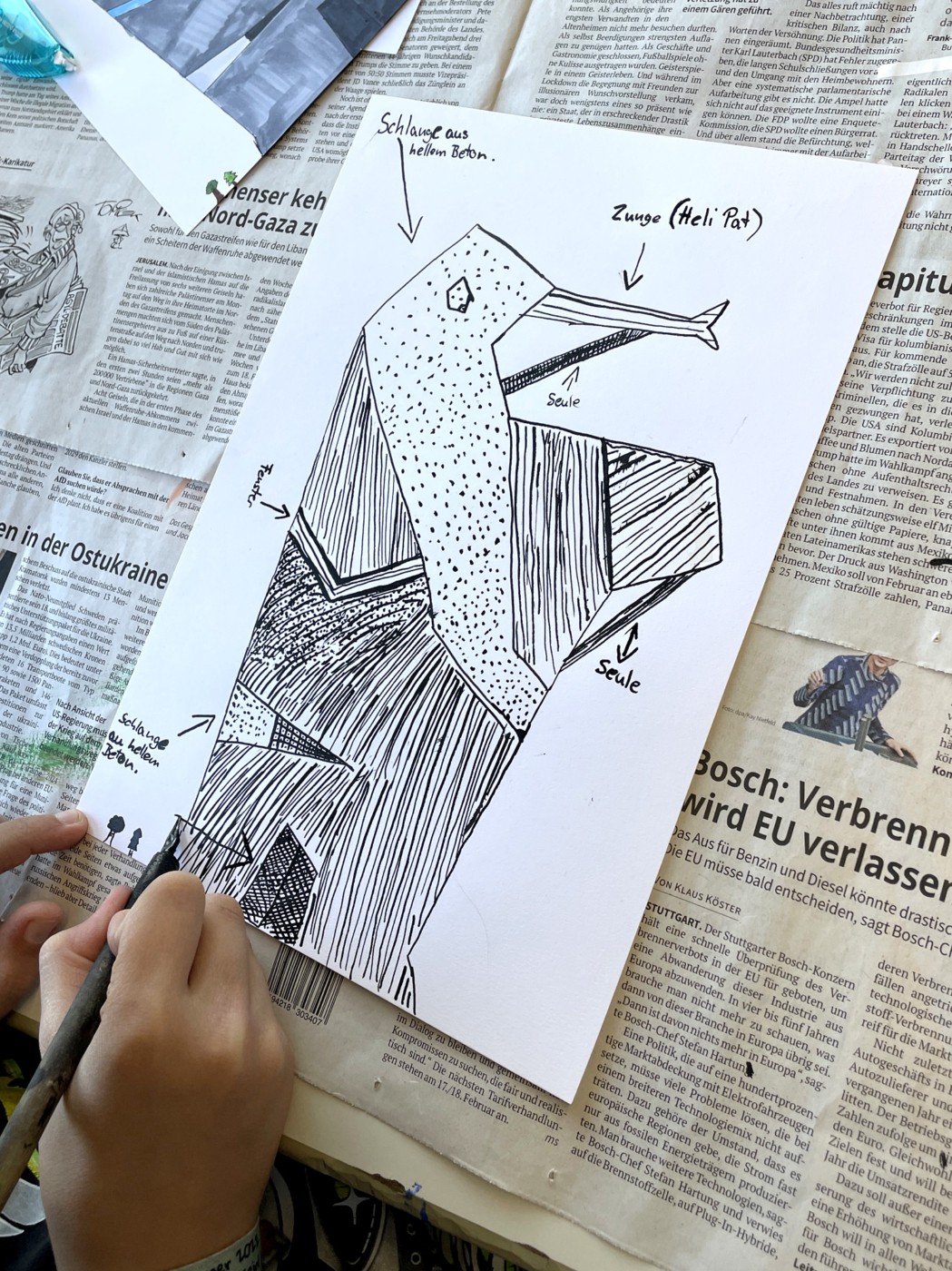

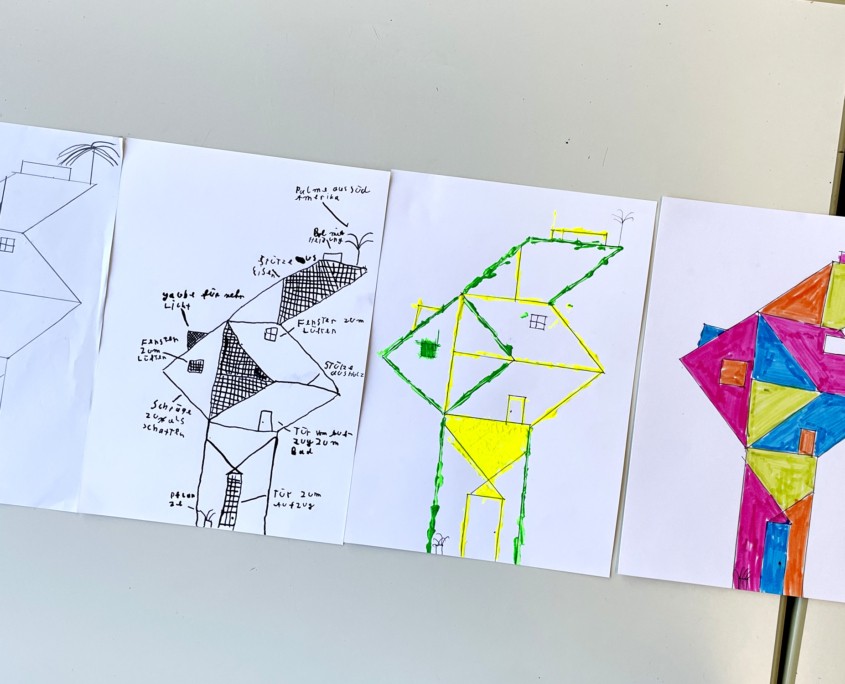

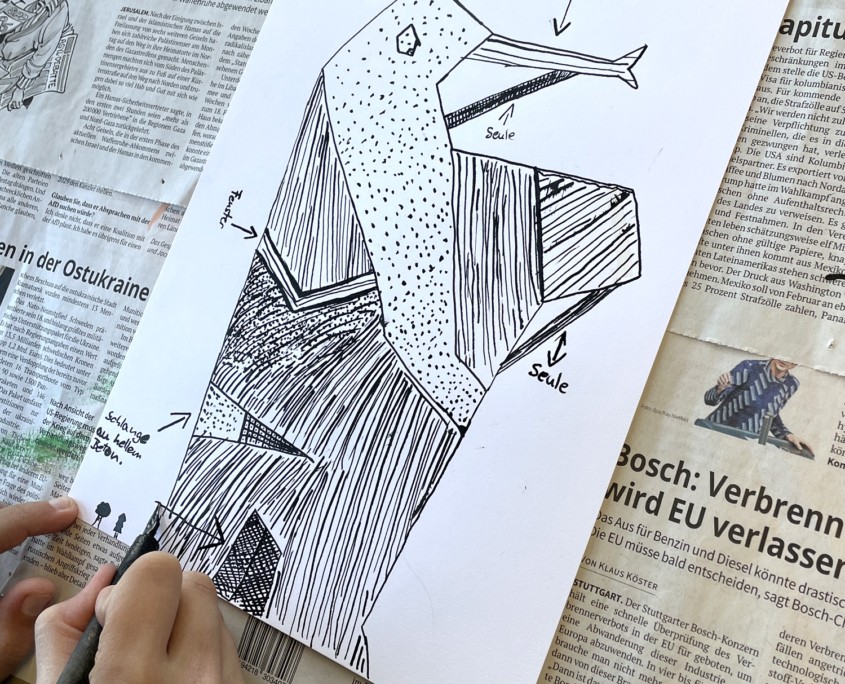

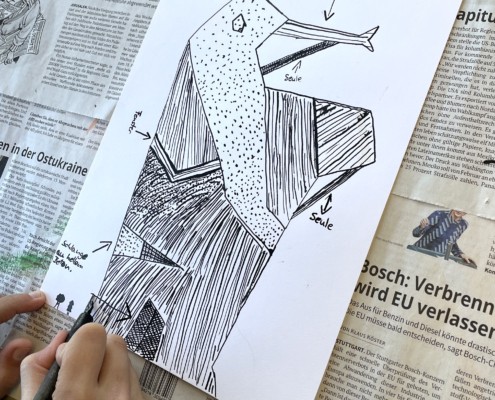

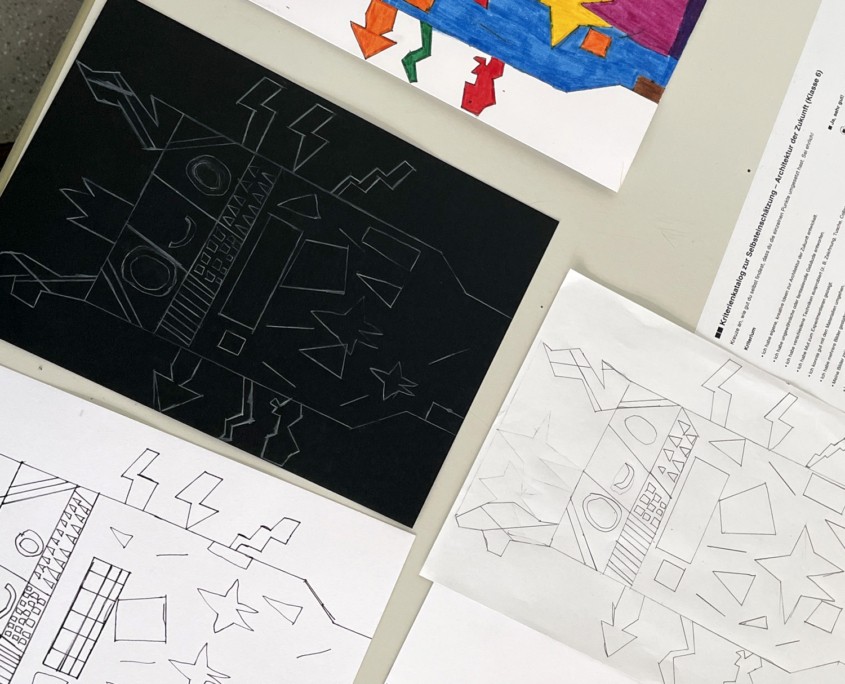

Die Filzstiftzeichnung hingegen ermöglichte eine lineare, detailreiche Arbeitsweise. Hier entwerfen die Schüler*innen eigene Gebäude – mit Türmen, Brücken, Hängenden Gärten oder fliegenden Plattformen. Viele lassen sich von den Bildvorlagen inspirieren, adaptieren Elemente und wandeln sie ab. Es ensteht eine produktive Balance zwischen Beobachtung und Imagination.

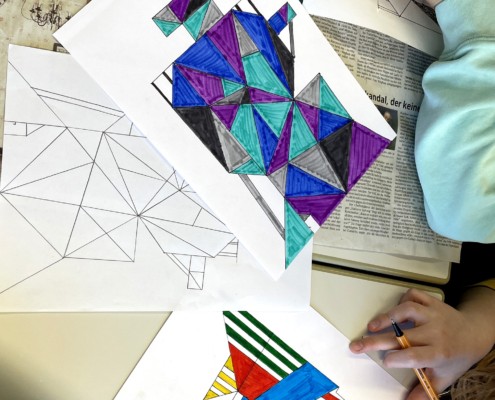

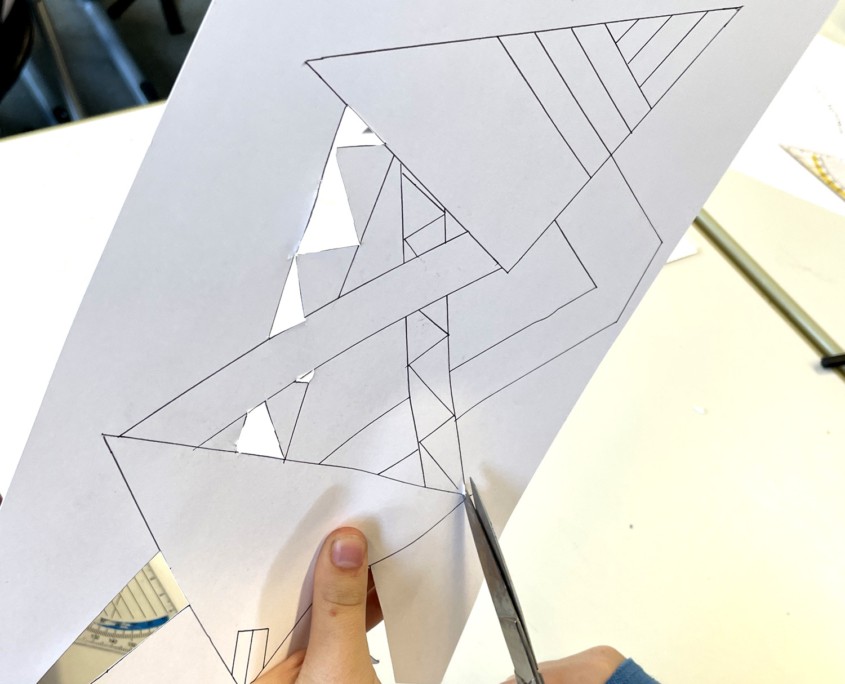

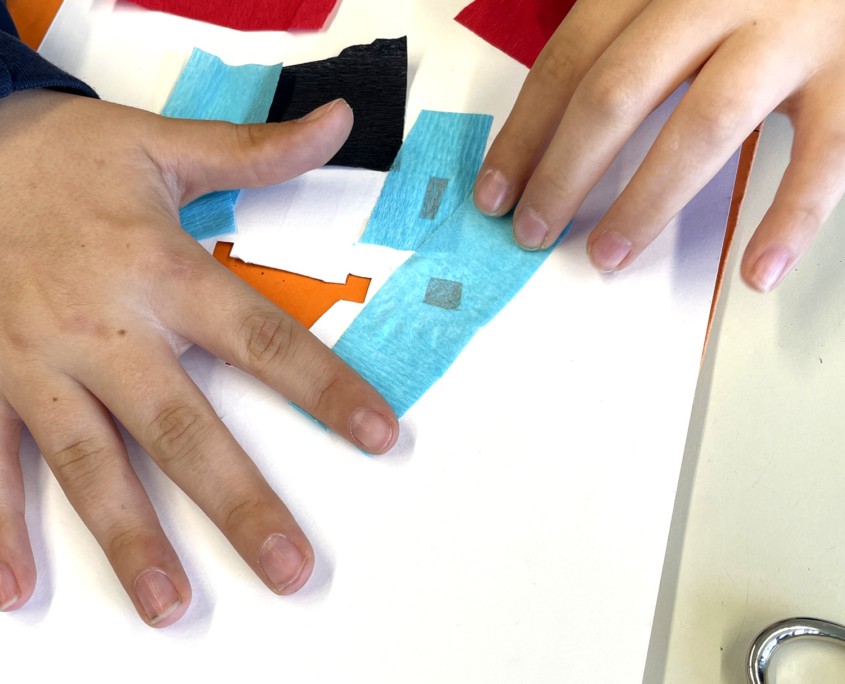

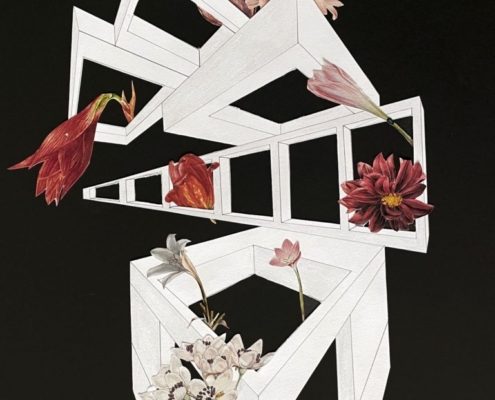

In der zweiten Werkstattphase stehen weitere Techniken zur Auswahl: Collage mit hinterklebtem Krepp- und Transparentpapier sowie Tuschezeichnung. Die Collage-Station ermöglichte es den Schüler*innen, aus ihren bisherigen Arbeiten einzelne Formen auszuschneiden, neue Kompositionen zu gestalten und mit farbigem Krepp- und Transparentpapier Fenster oder Lichteffekte zu erzeugen. Die Arbeiten erhalten dadurch eine neue Tiefe, insbesondere im Gegenlicht.

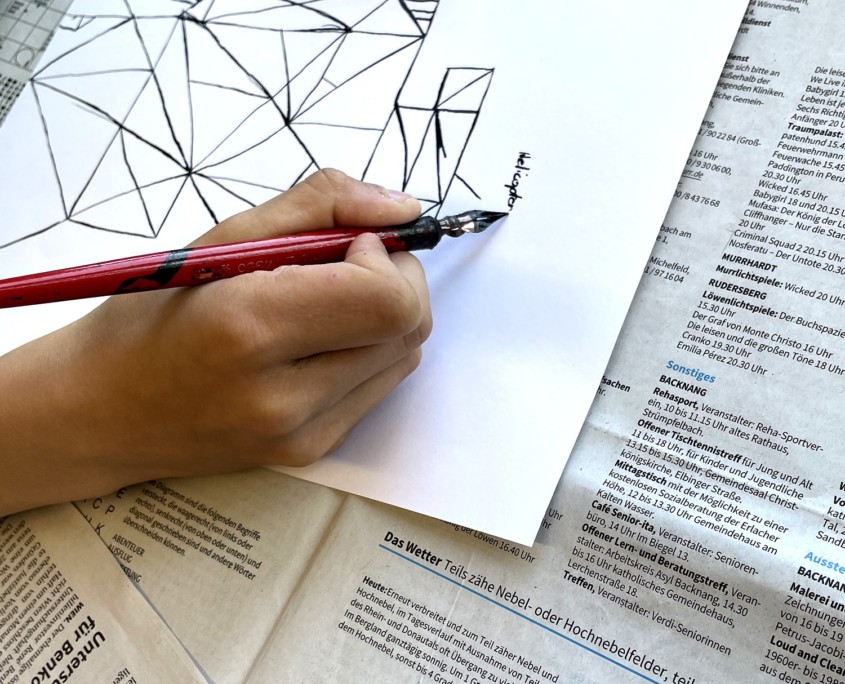

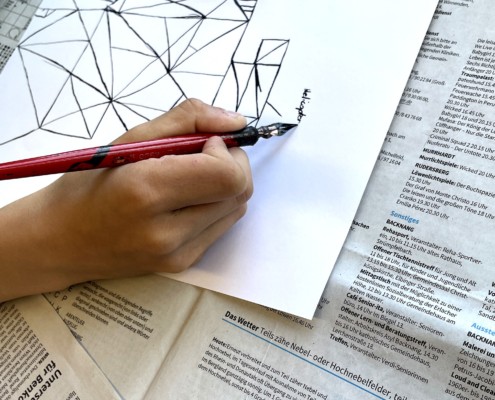

Die Tuschezeichnung stellte eine besondere Herausforderung dar: Der Verzicht auf Korrekturmöglichkeiten sowie die expressive Qualität der Linie fordert eine andere Haltung zum Gestaltungsprozess. Gleichzeitig eröffnet die Tusche ein hohes Maß an Ausdruck – Linien werden zu Wegen, Fassaden zu Schriftbildern, Schatten zu Bildräumen. Diese Technik wird bewusst nicht zu Beginn eingeführt, sondern erst, nachdem die Schüler*innen bereits ein gewisses Maß an bildnerischer Sicherheit entwickelt haben.

Zwischenphasen der Reflexion und Aushandlung

Nach jeder Werkstattstunde wird eine kurze gemeinsame Reflexion eingeplant. Diese findet entweder im Sitzkreis oder vor einer „Bildwand“ statt, an der ausgewählte Arbeiten präsentiert werden. Die Schüler*innen wählen Arbeiten aus, die sie als besonders gelungen oder ungewöhnlich empfinden, und erläutern ihre Entscheidungen. In kurzen Gesprächsrunden formulieren sie Eindrücke, stellen Fragen oder machen Vorschläge zur Weiterarbeit. Dabei stehen nicht nur technische Aspekte im Fokus, sondern auch Bildaussagen: Was erzählt dieses Haus? Wem könnte es gehören? Warum ist es so gebaut?

Solche Reflexionsphasen haben mehrere Funktionen: Sie stärken das Sprechen über Bilder, verankern die eigene gestalterische Arbeit in einem sozialen Kontext und sensibilisieren für unterschiedliche Zugänge und Ausdrucksformen. Zudem bieten sie den Lehrkräften wertvolle Einblicke in Denkweisen, Interessen und Prozesse der Schüler*innen.

Individuelle Bildserien als Ausdruck persönlicher Visionen

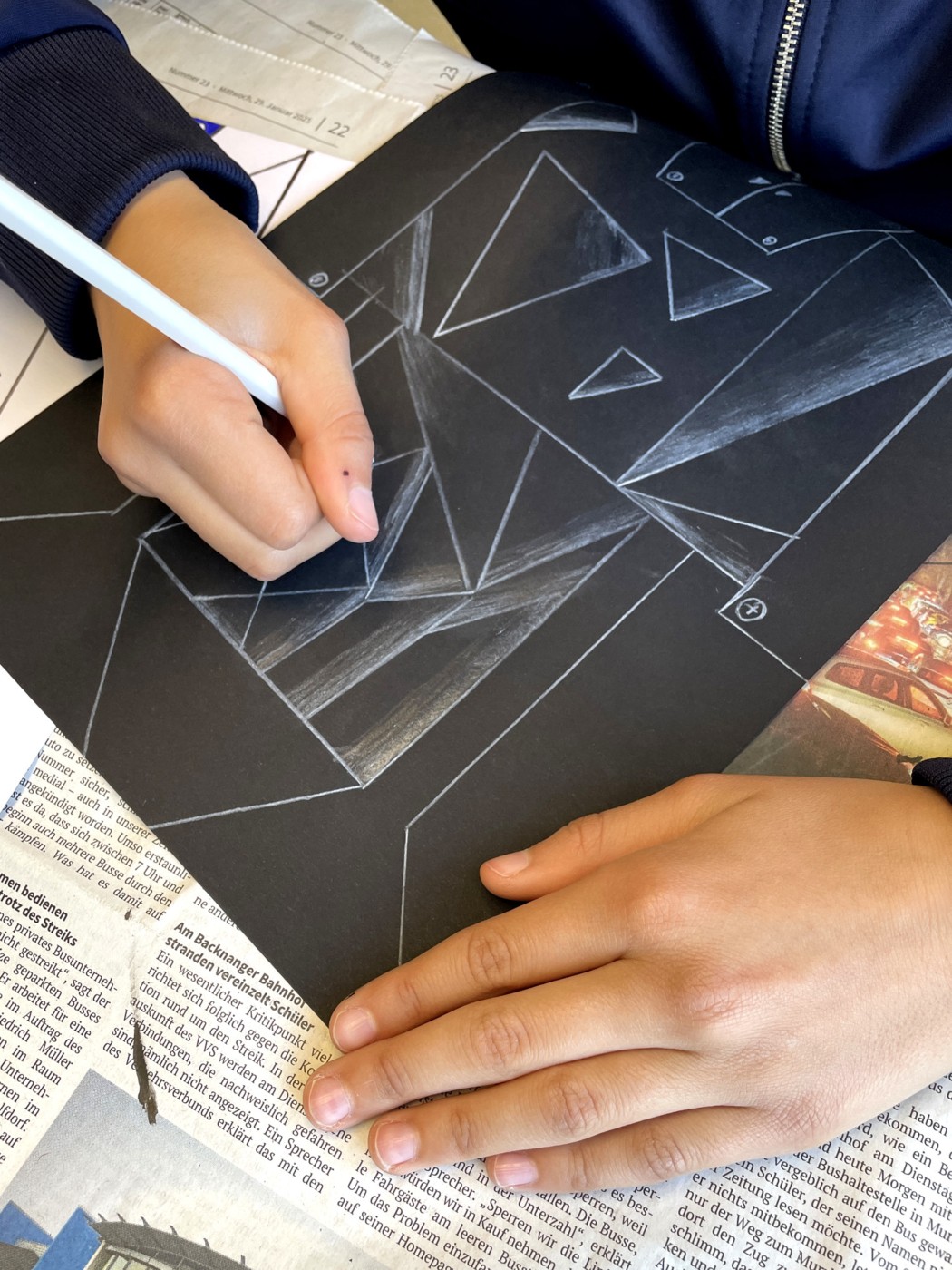

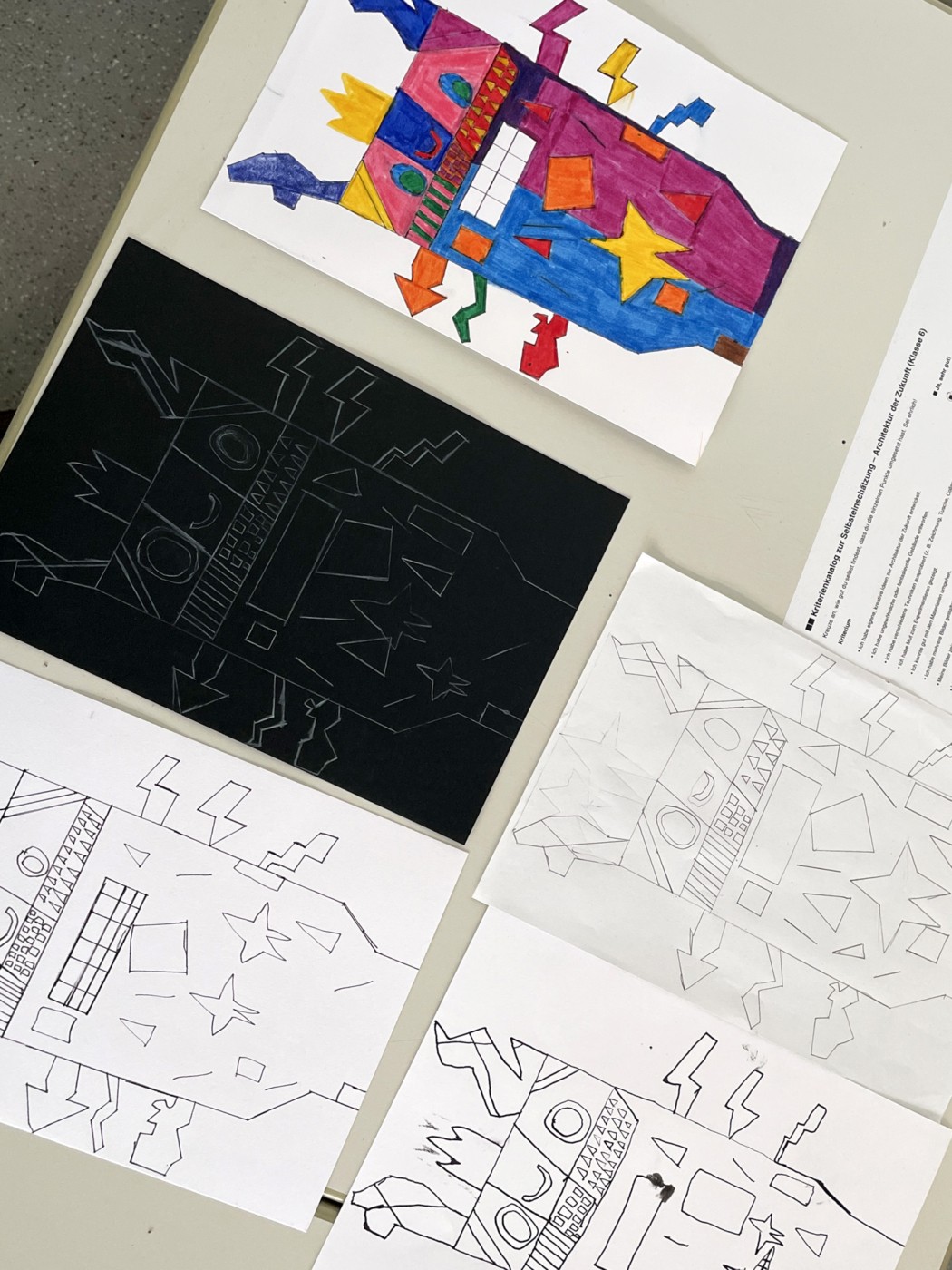

Nachdem einige Techniken ausprobiert wurden, arbeiten die Schüler*innen selbstständig an einer Serie von mindestens fünf Arbeiten. Sie können aus den bereits erprobten Techniken wählen oder diese kombinieren. Ziel ist es, eine kohärente, aber vielfältige Serie zu entwickeln, die eine individuelle Vorstellung von Zukunftsarchitektur visualisiert. Manche Kinder entscheiden sich für narrative Reihen, andere gestalteten Variationen eines Gebäudes unter wechselnden Bedingungen – bei Tag und Nacht, in verschiedenen Materialien, mit und ohne Naturbezug.

Die Lehrkraft übernimmt hier zunehmend eine beratende Rolle: Sie stellt gezielte Fragen, bietet technische Unterstützung oder hilft bei der kompositorischen Entscheidungen.

Gemeinsame Ausstellung – Kuration als kulturelle Praxis

Die abschließende Ausstellung stellt nicht nur den Abschluss des Arbeitsprozesses dar, sondern reflektiert in ihrer Form selbst zentrale Gedanken der Unterrichtsreihe: Modulation, Rhythmus, Gliederung und Raumwirkung. Die Fülle der entstandenen Arbeiten – jedes Kind hatte etwa sechs Werke geschaffen – stellt das Lerngruppen-Kollektiv vor eine gestalterische Herausforderung, die gemeinsam bewältigt werden muss. Am Ende der Reihe stehen die Schüler*innen vor der Herausforderung, über 150 Arbeiten zu präsentieren. Statt einer vollständigen Hängung sind die Schüler*innen gefordert, gemeinsam eine kuratorische Lösung zu finden: Sie sichten ihre Arbeiten, wählen gemeinsam zentrale Werke aus. Im Klassenverband entwickeln die Schülerinnen und Schüler das Konzept einer modularen Präsentation, die sich architektonisch in das bestehende Schulgebäude einfügt und selbst als gestalterischer Beitrag zur Thematik verstanden werden kann.

In unserem Fall werden auf langen Kartonbahnen die ausgewählten hochformatigen DIN-A4-Arbeiten in Reihe nebeneinander aufgeklebt. Dabei entsteht ein rhythmisches Bildband, das sich als zusammenhängende Architektur-Collage lesen lässt – ein visuelles Kontinuum, das die Vielzahl der individuellen Arbeiten zu einem kollektiven Entwurf verdichtet. Besonders hervorzuheben ist die Faltung der Trägerkartons: In unregelmäßigen Abständen werden Knicke gesetzt, die einzelne Arbeiten aus der Fläche heraustreten ließen. Diese bewusst gesetzten Vorsprünge erzeugen eine lebendige Plastizität und geben dem Bildfries eine skulpturale Qualität. Die Ausstellung selbst wird so zur gebauten Architektur – eine Metareflexion des thematischen Kerns der Reihe.

Gleichzeitig fungieren diese rhythmisierten Einschnitte als Betonungen, als Momente der besonderen Aufmerksamkeit – und erinnern an Erker, Vorsprünge oder Fassadenbrechungen innerhalb architektonischer Systeme. So wird nicht nur der Inhalt der Arbeiten präsentiert, sondern ihre Form in eine weitere gestalterische Ebene übersetzt. Die Schülerinnen und Schüler können auf diese Weise erfahren, wie ästhetische Entscheidungen auch im kuratorischen Raum wirken und wie eine Präsentation – im Sinne eines erweiterten Kunstbegriffs – selbst zum Bestandteil des künstlerischen Denkens wird.

Zur abschließenden Reflexion erhalten die Lernenden einen Kriterienkatalog, mit dem sie ihre gestalterischen Entscheidungen, ihre technische Umsetzung und ihren Arbeitsprozess selbst einschätzen können. Diese Selbstreflexion wird sowohl schriftlich als auch im Gruppengespräch umgesetzt – mit dem Ziel, eine bewusste Distanz zum eigenen Tun herzustellen und Kompetenzen in der Beschreibung, Begründung und Bewertung eigener und fremder Gestaltungsprozesse zu fördern.

MATERIALIEN DOWNLOAD & PRINT

Wenn du dieses Unterrichtsvorhaben in deinem Kunstunterricht durchführen willst, kannst du dir hier das gesamte Materialpaket kostenlos als PDF downloaden. So hast du die Materialliste, Arbeitsaufträge, Bildbeispiele und bei manchen Einheiten auch Arbeitsblätter für deine Schülerinnen und Schüler zur Hand.

Die Materialien darfst du selbstverständlich für deinen Unterricht verwenden. Wir freuen uns auch, wenn du unsere Materialien in deinen Sozialen Netzwerken namentlich erwähnst und bestenfalls lobst. Achte hierbei jedoch darauf, dass du in deinem Post auf unsere Homepage oder unser Profil auf Instagram, Facebook oder Pinterest verlinkst.

Es ist dir untersagt, die Materialien zu verbreiten, zu verändern und zu vervielfältigen, da unsere Inhalte urheberrechtlich geschützt sind. Auch dürfen die Materialien nicht kommerziell verwendet werden und die Quellenangaben nicht aus den Materialien entfernt werden.

Über den Autor

Simon

Simon ist Kunstlehrer an einer Realschule in Baden-Württemberg. In seinem Klassenzimmer bemüht er sich, seinen Schülern authentische und aussagekräftige Erfahrungen zu bieten, die Imagination, Kreativität und Zusammenarbeit fördern und die Kinder und Jugendliche dazu herausfordern, Fähigkeiten zur Problemlösung und zum kritischen Denken zu entwickeln. Er versucht seinen Schülern einen sicheren Ort zu bieten, an dem sie sich frei ausdrücken und durch persönliches Erproben wachsen können.

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!