Benötigte Materialien

Arbeitsauftrag

„Wähle ein historisches Gemälde, auf dem eine oder mehrere Personen dargestellt sind.

Entwickle eine Idee, wie du die dargestellten Figuren durch malerische Veränderungen ins Jahr 2025 versetzen kannst. Deine Ergänzungen sollen so in das Bild eingefügt werden, dass sie täuschend echt wirken und sich sorgfältig dem Malstil des Originals anpassen.

Gleichzeitig sollst du das Bild durch eine originelle und irritierende Veränderung inhaltlich neu deuten: Suche ein Thema, das zum Original passt und zugleich eine überraschende, humorvolle oder ironische Zeitreise ermöglicht.“

Auf einen Blick

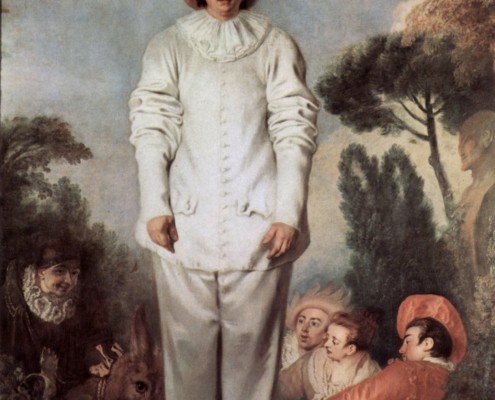

In dieser Unterrichtseinheit wählen die Schüler*innen ein historisches Gemälde aus, das eine oder mehrere Personen darstellt. Durch malerische Ergänzungen teleportieren die Schüler*innen die dargestellten Figuren ins Jahr 2025. Der Malstil des Originals wird hierbei möglichst beibehalten, jedoch soll gleichzeitig eine originelle oder ironische Neuinterpretation des Werkes geschaffen werden. Ziel ist es, das Bild so zu verändern, dass die Ergänzungen auf den ersten Blick wie authentische Teile des Originals wirken, jedoch dem Werk eine neue Bedeutung verleihen.

Step by Step

Zunächst müssen die Schülerinnen ein sie ansprechendes und inspirierendes Gemälde aus einer Vielzahl von Kunstwerken auswählen. Um eine breit gefächerte Auswahl zu ermöglichen, sollte der Lerngruppe eine Sammlung unterschiedlichster Porträtmalereien namhafter Künstler*innen zur Verfügung stehen. Die hier gezeigten Werke sind allesamt als gemeinfrei gekennzeichnet und dürfen somit heruntergeladen und für unterrichtliche Zwecke genutzt werden. Die Abbildungen müssen vorab auf festem Papier ausgedruckt werden. Es sollte hierbei darauf geachtet werden, dass die Bilder im richtigen Maßstab auf DIN A3 vergrößert werden. Tipp: Die meisten Schulkopierer ermöglichen das Drucken auf festeres Papier. Um einen Papierstau zu vermeiden, sollte man in den Einstellungen des Kopierers / Druckers die Papierstärke angeben und das kräftigere Papier in den manuellen Papiereinzug legen.

Nachdem das passende Bild ausgewählt wurde, beschäftigen sich die Schüler*innen intensiv mit dem von ihnen gewählten Werk. Sie recherchieren zu dem Gemälde und seiner Entstehung, um den historischen Kontext und das Sujets des Werkes besser zu verstehen. Hierbei sollen sie vor allem auf die Darstellung der Person(en) im Bild eingehen – von der Mimik über die Kleidung bis hin zur Pose. Dieser Rezeptions- und Rechercheprozess ist wichtig, da er den Schüler*innen ermöglicht, historische und kulturelle Kontexte zu begreifen, die Intention der Künstlerin bzw. des Künstlers hinter der Darstellung zu hinterfragen und eine gegebenenfalls kritische Auseinandersetzung mit dem Werk anzubahnen. Diese Phase ist nicht nur für das Verständnis des Originals wichtig, sondern auch für die spätere konzeptuelle Entwicklung eigener Bildideen.

Subjektive Bildaneignung und persönliche Umdeutung

Möchtest du die Schüler*innen dazu anzuregen, ihre individuelle Wahrnehmung, emotionale Resonanz und persönliche Interpretation des gewählten Kunstwerks auszudrücken und zu reflektieren? Dann fühle dich herzlich eingeladen, folgende Phasen zu integrieren.

1. Einstieg über sinnlich-emotionale Wahrnehmung: Die Schüler*innen betrachten ihr gewähltes Gemälde zunächst in Ruhe und notieren sich ihre spontanen Gedanken, Assoziationen, Gefühle und Fragen. Leitfragen könnten sein:

- Welche Stimmung erzeugt das Bild in mir?

- Welche Figur oder welches Detail spricht mich besonders an – und warum?

- Was erinnert mich an heutige Erfahrungen oder Situationen?

2. Bildgespräch in Kleingruppen: In einer offenen Gesprächsrunde schildern die Schüler*innen einander ihre Eindrücke. Ziel ist es, verschiedene Deutungen und Wahrnehmungen zuzulassen. Dabei wird betont: Es gibt kein „richtig“ oder „falsch“, sondern individuelle Perspektiven.

3. Schreibaufgabe zur subjektiven Deutung: Die Schüler*innen verfassen einen Text aus der Ich-Perspektive.

Entweder als innerer Monolog einer dargestellten Figur („Was würde diese Person denken, wenn sie ins Jahr 2025 versetzt worden wäre?“),

oder als persönliche Stellungnahme: „Warum habe ich dieses Bild gewählt und was möchte ich mit meiner Veränderung ausdrücken?“

4. Reflexion nach der gestalterischen Veränderung: Nach der malerischen Umsetzung formulieren die Schüler*innen, wie sich ihre Beziehung zum Originalwerk durch die eigene Bearbeitung verändert hat:

- Was bedeutet mir das Bild jetzt?

- Welche Aussage oder Idee steckt in meiner Ergänzung?

- Welche neuen Gedanken oder Gefühle sind durch die Arbeit entstanden?

Kunst kann durch die Implementierung solcher Phasen nicht nur als Objekt kultureller Bildung, sondern als individuellen Erfahrungsraum verstanden werden. Durch das bewusste Wahrnehmen, Deuten und Umdeuten entsteht eine subjektbezogene Beziehung zur Kunst, die die Schüler*innen als aktiv Handelnde ernst nimmt und deren bildnerisches Tun als Ausdruck ihrer inneren Welt würdigt.

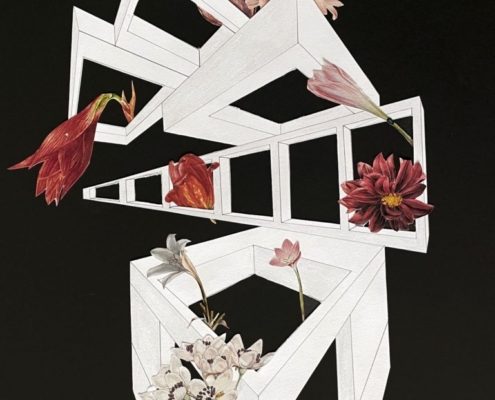

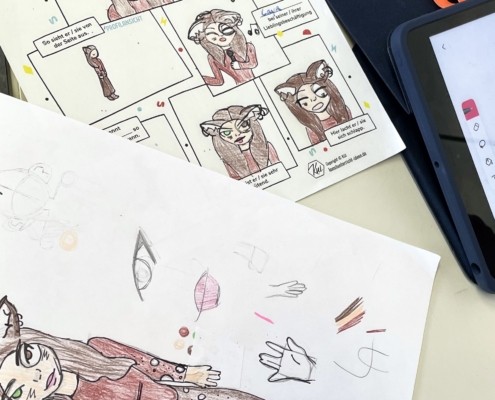

Nachdem sich die Schüler*innen mit ihrem gewählten Gemälde auseinandergesetzt haben, entwickeln sie ihre Bildideen, indem sie eine Skizze anfertigen. Dazu fotografieren sie das Originalbild mit einem iPad oder nutzen eine digitale Version des Werks. Die digitale Vorlage dient als Grundlage für die Weiterbearbeitung. Mithilfe der App GoodNotes oder eines anderen geeigneten Zeichenprogramms skizzieren und collagieren sie digital ihre Ideen. Wenn keine iPads oder Tablets zur Verfügung stehen, könnte man das Gemälde ausdrucken, sodass die Schüler*innen zumindest auf der Kopie ihre Bildideen planen können.

In dieser Phase erweitern die Schüler*innen das historische Gemälde, indem sie die dargestellten Figuren mit modernen Elementen wie Accessoires, Kleidung oder Frisuren versehen. Diese Veränderungen sollen originell und irritierend wirken, dabei aber perspektivisch korrekt und proportional stimmig zur Originalfigur sein. Es ist wichtig, dass sie sorgfältig recherchierte, passend freigestellte Bildelemente in das Gemälde integrieren.

Eine akribische Vorarbeit ist entscheidend: Je detaillierter die Skizze, desto erfolgreicher wird die spätere malerische Umsetzung. Die Schüler*innen sollten sicherstellen, dass ihre Entwürfe technisch und perspektivisch korrekt sind, um beim späteren Übermalen eine realistische und stimmige Wirkung erzielen zu können. Die nahtlose Integration der malerischen Veränderungen ist entscheidend für den Erfolg des gesamten Vorhabens.

Nachdem die Schülerinnen und Schüler ihre digitalen Skizzen fertiggestellt haben, folgt nun die malerische Umsetzung mit Acrylfarbmitteln. In dieser Phase ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Schüler nicht nur die inhaltlichen Überlegungen umsetzen, sondern auch die handwerkliche Qualität und die Authentizität der malerischen Technik des Originals bewahren. Für viele Schülerinnen und Schüler ist dies herausfordernd.

Zunächst sollten die Schüler*innen daher das Mischen von Farbmitteln sowie die Grundlagen und Besonderheit beim Arbeiten mit unverdünnten Acrylfarbmitteln verstehen. Diese trocknet schnell, weshalb es wichtig sein kann, schichtweise zu arbeiten, um eine gleichmäßige Farbabdeckung zu erzielen. Weiter sollten die Schüler*innen Farbmittel stets in nur kleinen Mengen mischen und behutsam anpassen, um die exakten Farbtöne des Originals zu treffen. Die Beachtung der Lichtverhältnisse und der Textur des Originalbildes sind ebenfalls entscheidend für die Authentizität der Umsetzung. Hier können beispielsweise Lasurtechniken eingesetzt werden, um Oberflächenstruktur und Lichtreflexe nachzuempfinden.

Ein zentraler Aspekt ist die Integration der modernen Bildelemente in den historischen Malstil. Die Schüler*innen müssen darauf achten, dass die ergänzten Elemente perspektivisch korrekt dargestellt sind, sodass sie sich natürlich in das Original einfügen. Besonders wichtig ist die Arbeit an den Übergängen, um eine nahtlose und möglichst natürliche Verbindung zwischen den verschiedenen Bildbereichen zu erreichen.

Insgesamt müssen die Lernenden mit Präzision und Sorgfalt arbeiten, um eine authentische Erweiterung des Originals zu schaffen, ohne dessen ursprüngliche Maltechnik zu verfälschen. Kennt ihr schon die Konzentrationsplaylist von KUI?

Im Verlauf der malerischen Umsetzung sollten in Zwischenbesprechungen regelmäßig der kreative Prozess begleitet und die Schüler*innen in ihrer Umsetzung unterstützt werden. Diese Besprechungen dienen nicht nur der Bewertung des bisherigen Fortschritts, sondern vor allem der Reflexion und der gezielten Weiterentwicklung der Bildideen.

In diesen Phasen sollten die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeiten bestenfalls der gesamten Lerngruppe oder kleineren Gruppen vorstellen. Bestenfalls gelingt es, dass gestalterische Entscheidungen im wertschätzenden Austausch reflektiert werden, dass sich die Schüler*innen gegenseitig für die Weiterarbeit motivieren und gegebenenfalls neue inspirierende Perspektiven entwickeln.

Exkurs: Farbmittel erfolgreich mischen

Ein zentrales Element der malerischen Umsetzung ist das gezielte Mischen von Farbmitteln. In der kunstpädagogischen und farbwissenschaftlichen Fachsprache versteht man unter Farbmitteln die materiellen Komponenten, die zur Erzeugung eines Farbreizes verwendet werden – bei Acrylmalerei also die Kombination aus Pigmenten, Bindemitteln und ggf. Verdünnern oder Additiven. Der bewusste und kontrollierte Umgang mit diesen Farbmitteln ist Voraussetzung dafür, dass sich die malerischen Ergänzungen glaubwürdig in den historischen Bildraum einfügen.

Für Schüler*innen stellt das Mischen der exakten Farbtöne des Originals eine anspruchsvolle, aber zentrale Herausforderung dar. Dabei geht es nicht nur um ein intuitives Anrühren von „ähnlichen Farben“, sondern um ein beobachtendes und methodisches Herantasten an die Farbstimmung und Farbsättigung des Originals. In dieser Phase kann die Lehrkraft gezielt grundlegende Strategien des Farbmittelmischens vermitteln.

Zunächst gilt: Die Lernenden sollen sich eine Referenzfläche im Originalbild auswählen, deren Farbigkeit sie exakt nachmischen möchten – etwa eine Hautpartie, ein Gewandstück oder ein Schattenbereich. Statt direkt großflächig zu mischen, wird empfohlen, in kleinen Portionen auf der Mischpalette zu arbeiten, um kontrolliert variieren zu können.

Es bietet sich an, zunächst mit einem Grundton zu beginnen – etwa einem warmen Ockerton oder einem kühlen Blau –, und diesen dann schrittweise durch das Zusetzen von Abtönfarben (z. B. Weiß zum Aufhellen, Komplementärfarben zum Brechen, geringe Mengen Schwarz zur Abdunklung) zu justieren. Besonders bei Farbtönen, die durch Alterung oder Lasurtechniken im Original leicht gebrochen erscheinen, ist es wichtig, keine reinen Buntfarben zu verwenden, sondern die Pigmente durch Beimischung zu „modulieren“. Diese Feinabstimmung verlangt ein kontinuierliches Vergleichen des gemischten Farbmittels mit dem Original unter möglichst konstantem Licht.

Auch die Verwendung transparenter Lasuren – ein klassisches Verfahren der Alten Meister – kann thematisiert werden. Hierbei tragen die Schüler*innen eine verdünnte Schicht eines farbigen Acrylmittels auf einen trockenen Untergrund auf, wodurch Tiefenwirkung und subtile Farbverschiebungen entstehen. So lassen sich etwa Schattenbereiche oder Hauttöne realistisch nachempfinden.

Ziel ist es, die Schüler*innen nicht nur handwerklich zu befähigen, sondern auch ihr Bewusstsein für malerische Prozesse zu schärfen: Wer Farbe als materiell zu formende Substanz begreift, kann die Wirkung historischer Gemälde besser verstehen – und zugleich auf eigenständige Weise weiterdenken.

MATERIALIEN DOWNLOAD & PRINT

Wenn du dieses Unterrichtsvorhaben in deinem Kunstunterricht durchführen willst, kannst du dir hier das gesamte Materialpaket kostenlos als PDF downloaden. So hast du die Materialliste, Arbeitsaufträge, Bildbeispiele und bei manchen Einheiten auch Arbeitsblätter für deine Schülerinnen und Schüler zur Hand.

Die Materialien darfst du selbstverständlich für deinen Unterricht verwenden. Wir freuen uns auch, wenn du unsere Materialien in deinen Sozialen Netzwerken namentlich erwähnst und bestenfalls lobst. Achte hierbei jedoch darauf, dass du in deinem Post auf unsere Homepage oder unser Profil auf Instagram, Facebook oder Pinterest verlinkst.

Es ist dir untersagt, die Materialien zu verbreiten, zu verändern und zu vervielfältigen, da unsere Inhalte urheberrechtlich geschützt sind. Auch dürfen die Materialien nicht kommerziell verwendet werden und die Quellenangaben nicht aus den Materialien entfernt werden.

Über den Autor

Simon

Simon ist Kunstlehrer an einer Realschule in Baden-Württemberg. In seinem Klassenzimmer bemüht er sich, seinen Schülern authentische und aussagekräftige Erfahrungen zu bieten, die Imagination, Kreativität und Zusammenarbeit fördern und die Kinder und Jugendliche dazu herausfordern, Fähigkeiten zur Problemlösung und zum kritischen Denken zu entwickeln. Er versucht seinen Schülern einen sicheren Ort zu bieten, an dem sie sich frei ausdrücken und durch persönliches Erproben wachsen können.

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Copyright © kunstunterricht-ideen.de - Alle Rechte am Bild liegen bei kunstunterricht-ideen.de. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes sind weder für private noch für geschäftliche Zwecke ohne Zustimmung von kunstunterricht-ideen.de gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. gez. kunstunterricht-ideen.de

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!